SEOとユーザビリティの関係とは?重要な理由や改善方法などわかりやすく解説!

SEOにおいて、ユーザビリティが高いことよる直接的なSEO効果はありませんが、間接的なSEO効果が期待できます。

一方、ユーザビリティが低いと、ページエクスペリエンスが向上しません。

具体的には、見やすさ(UI[ユーザーインターフェース]の良さ/視認性)や、読みやすさ(可読性)、わかりやすさ(判読性)、使いやすさ(操作性)、安全性を疎かにしたユーザビリティが低いWebサイト(Webページ)にすれば、ユーザー体験(ユーザーが感じる使いやすさ、感動や印象などの体験)が向上しません。

結果、Googleに評価されづらいので、検索順位が上がりづらいです。

こうした良くない状況を回避するために、SEOとユーザビリティの理解を深めて、より利便性の良いサイトにしましょう。

この点踏まえて今回は、SEOとユーザビリティの関係やSEOでのユーザビリティ改善方法など中心に、初心者にもわかりやすくポイントをまとめて解説したいと思います。

SEOとユーザビリティの関係

SEOとUXの関係について、それぞれの定義を交えながら紹介します。

- SEOとは?

- ユーザビリティとは?

- SEOでユーザビリティが重要な理由

- ユーザビリティのSEO効果

SEOとは?

SEOとは、Search Engine Optimizationの略で「検索エンジン最適化」を意味します。具体的にはGoogleなどの検索エンジンで特定のWebサイトの上位表示や露出を増やして、検索結果からの流入を増大させるための施策のことです。

ユーザビリティとは?

ユーザビリティとは、ユーザーが製品やサービスを利用する際の扱いやすさ(使いやすさ)のことを意味します。検索ユーザーであれば、Webページを閲覧する際の使いやすさがユーザビリティとなります。

このユーザビリティは、国内規格JIS Z 8521:2020(国際規格ISO 9241-11:2018を一部変更)で定義されてます。

特定のユーザが特定の利用状況において,システム,製品又はサービスを利用する際に,効果,効率及び満足を伴って特定の目標を達成する度合い。

※引用元:ユーザビリティ – Wikipedia

この定義を構成する4つの要素があります。

※引用元:ユーザビリティ – Wikipedia

- 目標 (英: goal): 意図した成果

- 効果 (英: effectiveness): ユーザが特定の目標を達成する際の正確性及び完全性

- 効率 (英: efficiency): 達成された結果に関連して費やした資源

- 満足度 (英: satisfaction): システム,製品又はサービスの利用に起因するユーザのニーズ及び期待が満たされている程度に関するユーザの身体的,認知的及び感情的な受け止め方

2つ目の「効果」を定義したのが、ユーザビリティ(使いやすさ)研究の第一人者であるヤコブ・ニールセンです。

ヤコブ・ニールセンは、「学習しやすさ」「効率性」「記憶しやすさ」「エラー」「主観的満足度」の5つのユーザビリティの指標を挙げていて、ISO 9241-11の定義よりも意味が若干限定的です。

また、ISO 13407では、ニールセンがユーティリティと定義した内容も、ユーザビリティに含んでいます。つまりニールセンが定義するユーザビリティは、ISO 13407が定義するユーザビリティに内包される形となってます。

SEOでユーザビリティが重要な理由

SEOでユーザビリティが重要な理由は、Googleがユーザーの利便性を最重要視してるからです。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えてきました。3. 遅いより速いほうがいい。

Google は、ユーザーの貴重な時間を無駄にしないよう、必要とする情報をウェブ検索で瞬時に提供したいと考えています。5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

Google 検索にさまざまな方法でアクセスしたり、世界中の人々が多様なタスクをスマートフォンで行えるよう取り組みを行っています。

※引用元:Google が掲げる 10 の事実 – Google

このことから、Googleはユーザーのアクセスのしやすさや使いやすさを重視してることがわかります。

つまり、便利なWebページ(Webサイト)を重視してます。

このように、Googleがユーザーの利便性を最重要視してるので、SEOでユーザビリティが重要というわけです。

ユーザビリティのSEO効果

ユーザビリティのSEO効果は、直接的なSEO効果はありませんが、間接的なSEO効果が期待できます。

例えば、ユーザビリティはランキングシグナルではありませんが、ページエクスペリエンスはランキングシグナルに関与してます。

Google のコアランキング システムは、優れたページ エクスペリエンスを提供するコンテンツを高く評価するように設計されています。サイト所有者が Google のシステムで高い評価を得るには、ページ エクスペリエンスの限られた要因のみにとらわれないようにすることが必要です。多くの要因について検討し、全般的に優れたページ エクスペリエンスを提供できているかどうかを確認してください。

※引用元:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers「優れたページ エクスペリエンスを提供する」

また、ページエクスペリエンスが優れたサイトをユーザーは好みます。

Google の社内調査と業界調査はいずれも、ユーザーはページ エクスペリエンスが優れているサイトを好むことを示しています。

※引用元:より快適なウェブの実現に向けたページ エクスペリエンスの評価 | Google 検索セントラル ブログ | Google for Developers

このことから、ページエクスペリエンスが良いサイトはUX(ユーザー体験)が良くなります。

UXが良いサイトは、見やすさ(UI[ユーザーインターフェース]の良さ/視認性)や、読みやすさ(可読性)、わかりやすさ(判読性)、使いやすさ(操作性)、安全性が考慮されてるサイトです。

こうしたサイトのユーザビリティもよい(高い)と推測できます。

ユーザビリティが良ければ(高ければ)ページエクスペリエンスの向上につながります。

つまり、ページエクスペリエンスが良ければGoogleに評価されるので、ユーザビリティは間接的なSEO効果と言えるでしょう。

このように、直接的なSEO効果ではなく、間接的なSEO効果として期待できる点が、ユーザビリティのSEO効果です。

SEOでのユーザビリティの改善方法

SEOでのユーザビリティの改善方法がいくつかあります。

- 見やすくする(視認性を高める)

- 読みやすくする(可読性を高める)

- わかりやすくする(判読性を高める)

- 使いやすくする(操作性を高める)

- 安全性を高める

見やすくする(視認性を高める)

SEOでのユーザビリティを改善するには、見やすくします。

例えば、文字の大きさやフォント、文字の色や太さ、コンテンツの配色やコントラスト(色相/明度/彩度)、コンテンツレイアウト(配置)を調整してユーザーがパッと見た瞬間に見やすいWebページにします。

つまり、視認性を高めます。

そうすれば、メインコンテンツとその他のコンテンツを簡単に区別できるようになるので、ページエクスペリエンスが良くなってGoogleに評価されやすくなるでしょう。

こうして、見やすくすることが、SEOでのユーザビリティの改善方法です。

読みやすくする(可読性を高める)

SEOでのユーザビリティを改善するには、読みやすくします。

例えば、文字間や行間、余白を調整します。

また、誤字脱字を無くしたり、漢字とひらがなを使い分けます。

また、「O(英語のオー)」と「0(数字のゼロ)」や、「I(大文字のアイ)」と「l(小文字のエル)」など区別のつきにくい文字に読み仮名をふったり、UD(ユニバーサルデザイン)フォントを使用するなどしてユーザーが読みやすいWebページにします。

つまり、可読性を高めます。

そうすれば、メインコンテンツを閲覧するときにストレスが少なくなるので、ページエクスペリエンスが良くなってGoogleに評価されやすくなるでしょう。

こうして、読みやすくすることが、SEOでのユーザビリティの改善方法です。

わかりやすくする(判読性を高める)

SEOでのユーザビリティを改善するには、わかりやすくします。

例えば、専門用語や横文字を理解しやすい言葉に変えたり、解説や注釈をつけます。

また、意味の理解しやすさを意識して句読点を打ったり、1行の文字数を少なくして長文を短文にするなどしてユーザーがわかりやすい(理解しやすい)Webページにします。

つまり、判読性を高めます。

そうすれば、メインコンテンツを閲覧するときにストレスが少なくなるので、ページエクスペリエンスが良くなってGoogleに評価されやすくなるでしょう。

こうして、わかりやすくすることが、SEOでのユーザビリティの改善方法です。

使いやすくする(操作性を高める)

SEOでのユーザビリティを改善するには、使いやすくします。

例えば、Core Web Vitals(コアウェブバイタル)を見直してページ速度を改善したり、モバイルフレンドリー対応や煩わしいインタースティシャル広告を削除して、ユーザーがアクセスしやすいWebページにします。

つまり、アクセシビリティを良くして操作性を高めます。

そうすれば、メインコンテンツを容易に見つけて移動できるようになるので、ページエクスペリエンスが良くなってGoogleに評価されやすくなります。

こうして、使いやすくすることが、SEOでのユーザビリティの改善方法です。

安全性を高める

SEOでのユーザビリティを改善するには、安全性を高めます。

例えば、まず、取得したSSL証明書をサーバーにインストールして必要な設定作業を行い、Webサイトをhttpsで保護します。

次に、そのWebサイトで絶対パスで記載してる読み込みファイルのURLや内部リンクのURLの「http」の文字列を「https」に書き換えたり、httpのURLにアクセスしたときにhttpsに転送されるように301リダイレクトを設定します。

つまり、情報セキュリティのリスクを回避して安全性を高めます。

そうすれば、安全な方法で配信されるので、ページエクスペリエンスが良くなってGoogleに評価されやすくなります。

こうして、安全性を高めることが、SEOでのユーザビリティの改善方法です。

まとめ:SEOとユーザビリティの理解を深めて、より利便性の良いサイトにしよう

SEOとユーザビリティの理解を深めて、より利便性の良いサイトにしましょう。

一方、ユーザビリティを無視すれば、ページエクスペリエンスが向上しません。

具体的には、見やすさ(UI[ユーザーインターフェース]の良さ/視認性)や、読みやすさ(可読性)、わかりやすさ(判読性)、使いやすさ(操作性)、安全性を疎かにしたWebサイト(Webページ)にすれば、ユーザー体験(ユーザーが感じる使いやすさ、感動や印象などの体験)が向上しません。

結果、Googleに評価されづらいので、検索順位が上がりづらいです。

こうした悪い状況を回避するために、SEOとユーザビリティの理解を深めて、より利便性の良いサイトにしましょう。

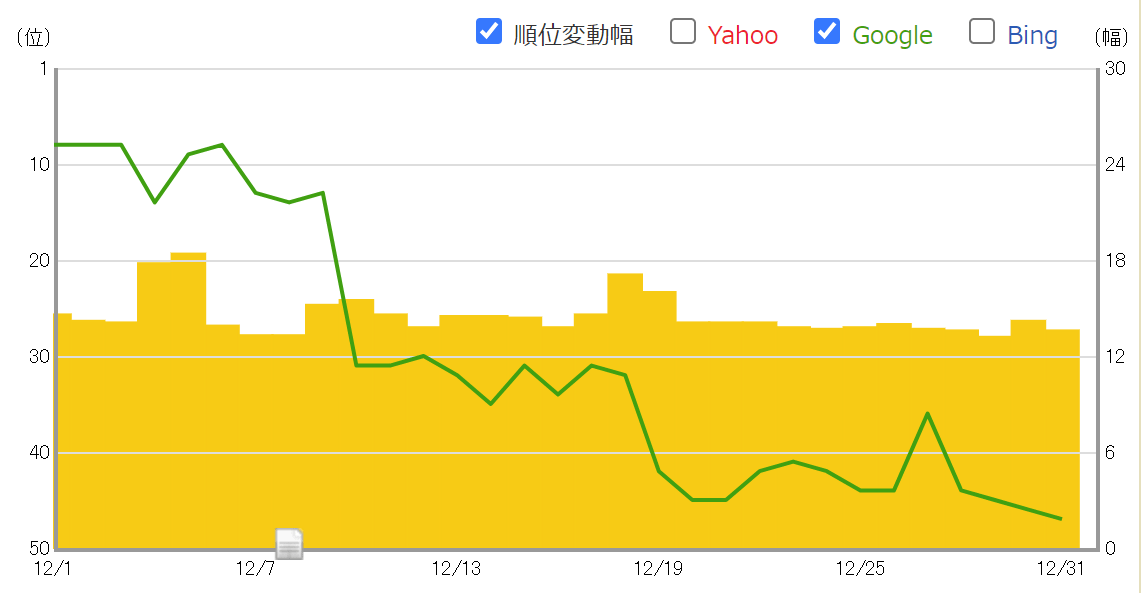

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

検索順位が上がらない理由は、SEO対策の質が低いからです。

例えば、ユーザーの検索意図を無視したり、関連性の低いコンテンツを増やす、内部リンクの最適化など疎かにします。

この場合、SEO対策の質が下がります。

そうなれば、ページやサイト自体の品質が上がらないので、Googleに評価されづらくなります。

結果、検索順位が上がらないというわけです。

こうした悪い状況を回避する為に、サイトの欠点を調査して上位化に必要な対策をご案内します(無料)。

検索順位を上げたり、検索流入を増やすにはSEOが重要!