【2024年最新】SEOとは?SEO対策の基本や具体的施策8つなど初心者にわかりやすく紹介!

SEOとは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略です。具体的にはGoogleなどの検索エンジンで特定のWebサイトの上位表示や露出を増やして、検索結果からユーザーの流入を増大させる施策のことです。

SEO対策とは、「SEO」と同義で扱われやすい語句ですが、とくにSEOを目的に行う対策のことを意味します。具体的には検索ユーザーが求める有益なコンテンツを提供して、そのコンテンツがGoogleなどの検索エンジンに正しく評価されるようにWebサイトを改善する対策のことです。

このSEOを適切に行えば、検索流入の増加が期待できます。

一方、SEOを無視すれば、Googleなどの検索エンジンから評価されづらくなります。

具体的には、SEOの知識が無かったり乏しければ、検索アルゴリズムなどの検索エンジンの仕組みがわかりません。

この場合、SEOが疎かになって品質の低いWebサイトになります。

そうしたサイトはGoogleなどの検索エンジンが理解しづらく正しく評価できないので、インデックスされなかったり上位表示されません。

そうなれば、検索結果で表示機会が減って検索ユーザーにクリックされづらくなります。

結果、検索流入が滞ってWebサイトでのリード獲得が停滞するので、売上向上が期待できないでしょう。

こうした良くない状況を回避するために、SEOの基本を押さえて、対策を促進しましょう。

この点踏まえて今回は、SEOの定義や対策など中心に、基本を初心者にもわかりやすくポイントをまとめて解説したいと思います。

SEOとは?

SEOとは、Search Engine Optimization(サーチ・エンジン・オプティマイゼーション)の頭文字をとった略称で、日本語で「検索エンジン最適化」を意味します。SEOの正式な読み方は「エスイーオー」です。具体的にはGoogleなどの検索エンジンで特定のWebサイトの上位表示や露出を増やして、検索結果からユーザーの流入を増大させる施策のことです。

例えば、検索エンジンやSNS、Web広告、参照サイトなどの集客チャネルのうち、検索エンジンから自社サイトへのアクセス数を増やしたいとします。

検索エンジンから自社サイトへのアクセス数(検索流入)を増やすために施策を行います。

この施策がSEOです。

SEOは、「ブラックハットSEOとホワイトハットSEO」の大きく2つの手法があります。

一方、大きな視点で見れば、SEOはSEMの一種であり、Webマーケティングの手法の1つです。このWebマーケティングは、デジタルマーケティングの一部であり、デジタルマーケティングはコンテンツマーケティングの一部という関係になります。このコンテンツマーケティングとSEOをうまく併用すれば、さらなる売り上げ増加が期待できます。

SEO対策とは?

SEO対策とは、「SEO」と同義で扱われやすい語句ですが、とくにSEOを目的に行う対策のことを意味します。具体的には検索ユーザーが求める有益なコンテンツを提供して、そのコンテンツがGoogleなどの検索エンジンに正しく評価されるようにWebサイトを改善する対策のことです。

例えば、SEOでは、主に内部施策や外部施策をします。

内部施策であれば、クロールとインデックスの最適化(テクニカルSEO)や継続的な検索意図を満たすコンテンツの作成と提供(コンテンツSEO)、Webページの利便性を示す指標やWebサイトの安全性の改善(ページエクスペリエンス最適化)などの対策をします。

こうした施策における具体的な対策が、SEO対策です。

SEO対策がうまくいけばGoogleなどの検索エンジンに正しく評価されやすくなるので、オーガニック検索結果(自然検索結果)にインデックスされたり、上位表示や目立つ場所に表示されます。

そうなれば、検索で表示機会(露出)が増えて検索ユーザーにクリックされやすくなります。

結果、検索流入が増えるので、Webサイトでのリード獲得が促進されて売上向上が期待できるでしょう。

SEOの目的

SEOの目的は、売り上げ向上につなげることです。

例えば、検索ユーザーが求める有益なコンテンツを提供して、そのコンテンツがGoogleなどの検索エンジンに正しく評価されるように自社サイトを改善します。

この改善をして検索結果で上位表示させて自社サイトへの流入を促したり、検索結果での露出を増やして自社サイトの認知拡大を促します。

自社サイトへの流入や自社サイトの認知拡大を促して、自社の商品やサービスと親和性の高いユーザーをより多く滞留もしくは誘い込んで商品購入やお問い合わせ、資料ダウンロードなどコンバージョンされやすい状態にします。

つまり、リード獲得を促進して売り上げ向上につなげます。

このように、売り上げ向上につなげることが、SEOの目的です。

SEOのメリット

SEOのメリットがいくつかあります。

検索流入が増える

SEOのメリットは、検索流入(オーガニック検索からの流入)が増えることです。

例えば、ユーザーの検索意図を盛り込んでコンテンツを作成します。

そうしたコンテンツを増やしてサイトの品質を高めます。

そうすれば、Googleに評価されて、キーワードの検索順位が上昇したり、より多くのキーワードでインデックスされて検索結果での露出が増えます。

また、強調スニペットに表示されてクリック率が向上したり、Google Discoverに掲載されやすくなります。

結果、検索流入が増えるというわけです。

こうして、検索流入が増える点が、SEOのメリットです。

検索流入が増えれば、Web集客(ホームページ集客やブログ集客)が加速します。集客の加速によって見込みユーザーを自サイトに引き込めます。

見込みユーザーをLPOによる効果的なランディングページへ誘導すれば、コンバージョンしやすい(コンバージョン率[CVR]が高い)ので売り上げ向上が期待できるでしょう。

ちなみに、検索流入を増やすためにWebサイトやWebページ、検索結果の種類も合わせて考慮しましょう。

- ECサイトは、ECサイトのSEO対策

- ランディングページは、LPのSEO

- ローカル検索結果は、ローカルSEO

ブランディングできる

SEOのメリットは、ブランディングできることです。

例えば、当ブログ「SEOラボ」は株式会社ディーボ(弊社)のオウンドメディアです。このオウンドメディアのSEO対策をします。

この場合、検索での露出が増えやすくなります。

そうなれば、検索結果でサイト名がユーザーの目に触れる機会が増えたり、実際にSEOラボのWebページに流入する検索ユーザーが増えます。

また、指名検索(直接サイト名で検索)される回数も増えます。

結果、サイト自体の認知度が向上します。

つまり、ブランディングできるというわけです。

こうして、ブランディングできる点が、SEOのメリットです。

ちなみに、サブドメインやサブディレクトリをうまく使い分けたり、海外への事業展開を視野に入れた海外SEOやYouTubeなどの動画コンテンツを活用した動画SEOで検索での露出を拡大させて、ブランディングの促進ができます。

資産になる

SEOのメリットは、資産になることです。

例えば、良質なコンテンツを地道に増やして、品質の高いWebサイトを運営したとします。

このサイトをしっかり保守管理し続けます。

そうすれば、品質の高いWebサイトを手元に残し続けることができるので、一生の財産になります。

つまり、資産になるというわけです。

こうして、資産になる点が、SEOのメリットです。

ちなみに、おすすめのブログ作成サービスかつ、SEOに有利なCMSの1つであるWordPressでSEO対策する場合は、不具合を考慮して対象のWebサイト自体のバックアップを取るようにしましょう。

そうしておけば、万が一データが消失しても、SEOに取り組んだコンテンツが手元に残るので資産として確保できます。

広告費を抑制できる

SEOのメリットは、広告費を抑制できることです。

例えば、自身のサイトへユーザーの流入を促すために、Google広告やYahoo広告などの有料サービスを利用してリスティング広告やディスプレイ広告など出稿します。

この場合、サービスに定期的に料金を支払います。

一方、SEO知識を蓄えて、自分で自身の管理するサイトにSEO対策をします。

この場合、特定のサービスに定期的に料金を支払うことはありません。

つまり、広告費を抑制できるというわけです。

こうして、広告費を抑制できる点が、SEOのメリットです。

ちなみに、リスティング広告は基本的に費用がかかりますが有効な施策です。

なので、余剰資金があれば、SEOとリスティング広告をうまく併用してコストパフォーマンスの高い集客を目指しましょう。

ローカルSEOにもなる

SEOのメリットは、ローカルSEOにもなることです。

例えば、Googleビジネスプロフィールに店舗情報を登録していて、その店舗の公式サイトを保有してるとします。

店舗の公式サイトの各ページを検索意図を考慮して作成します。

そうすれば、店舗の公式サイトがGoogleに評価されやすくなってウェブ検索結果の掲載順位が上がりやすくなります。

ウェブ検索結果の検索順位が上がれば、ローカル検索結果(ユーザーが「地域名+キーワード」などの地域の影響を受けるキーワードで検索したときのGoogle検索結果やGoogleマップの検索結果)の検索順位も上がりやすくなります。

ウェブ検索結果での掲載順位も考慮に入れられるため、検索エンジン最適化(SEO)の手法も適用できます。

※引用元:Google のローカル検索結果のランキングを改善する方法 – Google ビジネス プロフィール ヘルプ

つまり、SEOだけでなくMEOなどのローカルSEOにもなるというわけです。

こうして、ローカルSEOにもなる点が、SEOのメリットです。

音声検索最適化(VSO)にもなる

SEOのメリットは、音声検索最適化(VSO)にもなることです。

例えば、音声検索の検索結果の傾向は、PC検索で上位表示されてるコンテンツや強調スニペットに表示されてるサイトが採用されやすいです。

また、HTTPSサイトやオーソリティが高いサイト、ソーシャルで人気のコンテンツが採用されやすいです。

さらに、ページ表示速度が大きな役割を果たしてます。

これらの傾向は通常の検索結果の傾向と似てるので、音声検索と通常検索のアルゴリズムも似てると仮定できます。

この仮定から、通常検索のSEOを行えば、音声検索でも評価されやすくなります(音声検索のSEOにもなります)。

つまり、音声検索最適化(VSO)にもなるというわけです。

こうして、音声検索最適化(VSO)にもなる点が、SEOのメリットです。

SEOのデメリット

SEOのデメリットがいくつかあります。

効果が出るまで時間がかかる

SEOのデメリットは、効果が出るまで時間がかかることです。

この効果は、サイトの検索順位の上昇・下落、検索流入の増加・減少するといった効果を意味します。

例えば、新しくドメインを取得して割り当てた新規サイト(ドメイン年齢の低いサイト)を公開します。

また、既存のサイトで新しいWebページやリライトしたブログ記事を公開します。

この場合、クローラーがそれらのサイトやページ(記事)を認識するまで基本的に時間を要します。

つまり、SEOの効果を得るまで一定の時間がかかるというわけです。

付け加えると、SSL化(HTTPS化)のSEO効果やURLのSEO効果、SNSによるSEO効果も得るまで一定の時間がかかるでしょう。

一方、直帰率や離脱率のSEOへの影響はありません。

これに関して、Googleでも公式に言及してます。

成果が出るまで時間がかかることを忘れないでください。変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は 4 か月から 1 年かかります。

※引用元:SEO が必要なケース – Search Console ヘルプ

このように、効果が出るまで時間がかかりやすい点が、SEOのデメリットです。

ちなみに、SEOの効果を測定するにはいくつか専用ツールを活用します。

また、SEOの良い効果を得るためには、Google検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)や検索品質評価ガイドライン、検索エンジン最適化スターターガイドに準拠してサイトを構築することが大前提です。

失敗する可能性がある

SEOのデメリットは、失敗する可能性があることです。

例えば、Webページの文章作成やHTMLコーディング、サイトリニューアル時のSEOを疎かにします。

- ユーザー目線を無視したブログ記事の書き方をする(更新頻度だけ重視して極端にコンテンツボリュームが少ない記事を書いたり、SEOと文字数の相関を気にしすぎて不必要にコンテンツに共起語を詰め込んだ記事を書く)

- クローラーが理解しづらいHTMLの書き方(HTMLタグの使い方)をする(HTMLタグのマークアップでスペルミスしたり、マークアップの位置を間違える)

- ユーザーやクローラーを考慮せずに旧サイトをリニューアルして新しいサイトを公開する

そうしたブログ記事(Webページ/Webサイト)は、検索意図がズレたり、クローラビリティが下がるなどして品質が下がります。

結果、Googleから評価されづらくなります。

具体的には、Googleコアアップデート(ペンギンアップデートやパンダアップデートやヘルプフルコンテンツアップデート、スパムアップデート、レビューアップデート(旧プロダクトレビューアップデート)、RankBrain[ランクブレイン]やBERTといったAIベースの検索アルゴリズムが組み込まれたGoogleアップデート)で検索順位が下がったり、検索流入が減少します。

つまり、SEOが失敗するというわけです。

このように、失敗する可能性がある点が、SEOのデメリットです。

また、Google検索の基本事項の「スパムに関するポリシー」に違反したサイトを構築すれば、Googleペナルティ(SEOペナルティ)を受けるのでSEOの失敗につながるしょう。

SEOの失敗を減らすために、SEO対策会社(SEO業者)に依頼することも可能です。依頼の際は、SEO対策の費用が発生するので慎重に検討しましょう。

費用対効果を高めるためにも、インハウスSEOの精度を上げたいところです。

SEOで検索順位が決まる仕組み

SEOで検索順位が決まる仕組みは、3つのプロセスが深く関わってます。

クロール

SEOで検索順位が決まる仕組みとして、クロールがあります。

例えば、まず、インターネット上に公開されてる新しいページや更新されたページのURLをGooglebotなどのクローラーが検出(URL検出)します。

さらに検出したページのテキストや画像、動画といったコンテンツ内容をクローラーが確認します。

この過程が、クロールです。

クロールによって、自分が作成してサーバーにアップロードしたWebページのURLが発見されて、そのWebページのコンテンツ内容が巡回され認識されます。

このように、クロールがSEOで検索順位が決まる仕組みの1つです。

インデックス

SEOで検索順位が決まる仕組みとして、インデックスがあります。

例えば、クロールによって収集した情報を解析して、解析した情報をGoogleインデックス(大規模なデータベース)に保存します。

この過程が、インデックス(インデックス登録)です。

インデックスによって、Webページの内容(テキストや画像、動画、タグ、属性など)が処理されて分析されます。

分析では、Webページの重複や正規が判断されたり、正規ページのコンテンツに関するシグナル(ページの言語、コンテンツの配信元の国、ページの使いやすさ、検索クエリの単語、ページの関連性や有用性、ソースの専門性、ユーザーの位置情報や設定など)が収集されます。

この収集された情報がGoogleインデックスに保存されます。

このように、インデックスがSEOで検索順位が決まる仕組みの1つです。

検索結果の表示

SEOで検索順位が決まる仕組みとして、検索結果の表示があります。

例えば、Googleインデックスに登録されてる膨大な数のWebページと検索アルゴリズム(さまざまな要因とシグナル)を照合して評価し、最も関連性の高い有用な回答(Webページ)を検索結果に表示(ランク付け)します。

つまり、検索結果の表示です。

検索結果の表示によって、ユーザーが検索語句を入力すると、インデックスで一致するページが検索されて関連性が高く高品質であると判断された検索結果が返されます。

このように、検索結果の表示がSEOで検索順位が決まる仕組みの1つです。

検索順位の表示は、基本的に、モバイル向けページに書かれてるコンテンツの情報内容がベースとなります。(モバイルファーストインデックス)

ちなみに、Yahooの検索エンジンは、Googleの検索アルゴリズムを使ってるので、YahooとGoogleの検索順位(検索結果)はほぼ同じです。

つまり、YahooのSEOは、GoogleのSEOを行うことで賄えるというわけです。

一方、Bingや楽天市場の検索エンジンはそれぞれ独自の検索アルゴリズムで検索順位を決定してます。なので「BingのSEO」や「楽天のSEO」を行う必要があります。

SEO = Googleの考え方に近づけること

SEOは、Googleの考え方(理想像)に近づけることが重要です。

この考え方でとくに抑えたい点をいくつか紹介します。

Googleが掲げる10の事実

Googleの考え方でとくに重要なのは、「Googleが掲げる10の事実」です。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

これらの考え方の中でも、とくに最初の4項目が重要です。

4項目をかみ砕くと、①がユーザーに役立つコンテンツにする、②がコンテンツの品質を高める、③が目的のコンテンツに早く辿り着けるようにする、④リンクが集まりやすいコンテンツにするといった考え方になります。

つまり、自サイトのページ間でのリンク(内部リンク)や自サイトと外部サイト間でのリンク(外部リンク)を考慮して利便性の高いサイトを運用する考え方が重要です。

これらの考え方に近づけることがSEOで重要です。

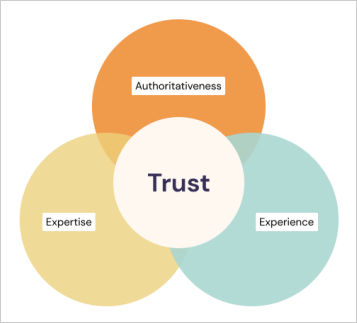

E-E-A-T(旧E-A-T)

Googleの考え方でとくに重要なのは、「E-E-A-T」です。

3.4 経験、専門知識、権威、信頼(E-E-A-T)

経験、専門知識、権威、信頼(E-E-A-T)は、PQ評価において重要な考慮事項である。最も重要なE-E-A-Tファミリーの中心に位置する最も重要なメンバーは「信頼」である。

※引用元:General Guidelines

このように、E-E-A-Tでは、コンテンツ作成者やWebサイト(Webページ)が持つ経験や専門性や権威性、信頼性を高める考え方が定義されてます。信頼性では独自性(オリジナルコンテンツ)の考慮も必要です。

またE-E-A-Tの考え方は、YMYL(金融や医療などの生活やお金に関連するトピックを扱うWebサイト)でとくに重視されます。

こうした考え方に近づけることがSEOで重要です。

ちなみに、信頼性を阻害しようとする誹謗中傷サイトがあります。

こうしたサイトによるネガティブな情報の拡散が、E-E-A-Tの欠如につながる可能性があります。

これを抑止するために逆SEOなどの選択肢があります。

SEOの施策種類

SEOの施策は、種類がいくつかあります。

| 内部施策 | テクニカルSEO |

|

| コンテンツSEO |

| |

| 外部施策 |

| |

内部施策

SEOの施策として、内部施策(内部対策)があります。

この内部施策は、主に2種類あります。

- テクニカルSEO

- コンテンツSEO

テクニカルSEO

SEO内部施策のテクニカルSEOが主に3つあります。

- クローラー対策

- インデックス対策

- ページエクスペリエンス対策

クローラー対策

SEO内部施策のテクニカルSEOとして、クローラー対策があります。

例えば、まずはGooglebotなどのクローラーにWebページの「URLの発見」と「情報(コンテンツ内容)の取得」を促すために、クロールを最適化します。

- URL名を簡潔にする

- リンク階層を浅くする(サイト内の各ページへ辿れるカテゴリ一覧ページやタグ付けしてタグ一覧ページを用意する、最新情報[新規で公開したWebページ]をTOPページやサイドカラムに掲載する)

- サーチコンソールでサイトマップ(XMLサイトマップ)を送信してGoogleにクロールをリクエスト(Googleクローラーに申請依頼)し、Google検索エンジンにサイト登録を促す

- ソフト404エラーを無くす

- リンク切れを無くす

- noindexやnofollowといったメタタグ(metaタグ)、divタグやspanタグ、pタグやbrタグ、strongタグやbタグによる太字、emタグ、iframe(インラインフレーム)、空白などをHTML(HTML5の廃止で標準仕様になったHTML Living Standard)の目的に沿って適切にマークアップする

- 構造化データをマークアップする

- robots.txtで不要なページへのクロールを拒否する(とくに大規模サイトの場合)

- アフィリエイトリンクなどの有料リンクやユーザー作成コンテンツ(UGC)のリンクにnofollow属性を設定する

これらの対策が、SEO内部施策のテクニカルSEOにおける、クローラー対策です。

インデックス対策

SEO内部施策のテクニカルSEOとして、インデックス対策があります。

例えば、次にユーザーが探してる情報と最も関連性が高い情報(Webページ)を明示するために、インデックスを最適化します。

- タイトルタグを設定する

- メタディスクリプション(meta description)を設定する

- キーワードを設定する(キーワード出現率を適切に活用する)

- alt属性(代替テキスト)を記述する

- h1タグなどのhタグ(見出しタグ)を活用してページを構造化する

- URLを正規化する(wwwありなしのURLやURL末尾のスラッシュ[トレイリングスラッシュ]ありなしに対してmeta refreshは使わずに301リダイレクトで処理する、セパレートURLに対してcanonicalタグやalternateタグをマークアップする)

- 重複コンテンツを無くす

- noindexタグで特定のページをインデックスから除外する

これら対策が、SEO内部施策のテクニカルSEOにおける、インデックス対策です。

ページエクスペリエンス対策

SEO内部施策のテクニカルSEOとして、ページエクスペリエンス対策があります。

例えば、ページエクスペリエンスが検索ランキングシステムにおいて重要であることをGoogle公式に言及してます。

Google のコア ランキング システムは、優れたページ エクスペリエンスを提供するコンテンツを高く評価するように設計されています。サイト所有者が Google のシステムで高い評価を得るには、ページ エクスペリエンスの限られた要素のみにとらわれないようにすることが必要です。多くの要素について検討し、全般的に優れたページ エクスペリエンスを提供できているかどうかを確認してください。

※引用元:ページ エクスペリエンスと Google 検索結果への影響 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers

このことから、ページエクスペリエンスを最適化することが重要です。

- コアウェブバイタルを改善する(AMPなど適用でページスピードを改善する)

- スマホ対応する(viewportを設定してレスポンシブデザイン[レスポンシブWebデザイン]を採用する[スマホSEOしてモバイルフレンドリーにする])

- インタースティシャル広告を適切に扱う

- SSL化(HTTPS化)してサイトの接続を保護する

- SEO効果が期待できる目次をブログ記事に入れる

- パンくずリストを設置する

- SEOに効果的なカテゴリー分けをする

- ページネーションやサイト内検索を実装する

これらの対策が、SEO内部施策のテクニカルSEOにおける、ページエクスペリエンス対策です。

ページエクスペリエンス最適化のときに、SEOとユーザビリティの関係やSEOとUXの関係を考慮します。

コンテンツSEO

SEOの内部施策の種類に、コンテンツSEO(コンテンツ制作)があります。

例えば、Googleが提供する検索品質評価ガイドラインでは、需要との一致(Needs Met)やE-E-A-Tを定義してます。

13.0 ニーズメットスケールを使用した評価

NeedsMet評価タスクでは、モバイルユーザーのニーズに焦点を当て、モバイルユーザーにとって結果がどれほど役立つか満足できるかを考えるように求められます。

※引用元:General Guidelines

このことから、モバイル検索ユーザーのニーズ(検索意図)やE-E-A-Tを考慮したコンテンツを作ることが重要です。

- キーワードマップを活用して、メインキーワードや関連するキーワード(ロングテールキーワード)を選定しサイト設計する

- 検索ニーズに合うページを作る(ユーザーの検索意図を考慮したWebライティング[SEOライティング]でページを作る)

- トピッククラスター対策をする(ピラーページとクラスターページを内部リンクでつないでページ同士の関連性を明示する)

- テキスト文章との関連性やリンク先の品質を考慮した発リンクを貼ってコンテンツの信頼性を明示する

- テキスト文章との関連性や必要性を考慮して画像(SEOに効果的な画像)を挿入する

こうしたコンテンツSEO(コンテンツ制作)が内部施策であり、SEOの施策の1つです。

外部施策

SEOの施策として、外部施策(外部対策)があります。

例えば、GoogleがWebページの重要性を判断するために、他のサイトからのリンク(被リンク)を基準としてます。

Google 検索が機能するのは、どのサイトのコンテンツが重要かを判断するうえで、膨大なユーザーがウェブサイトに張ったリンクを基準としているからです。

※引用元:Google について|Google が掲げる 10 の事実 – About Google

このことから、リンクを獲得することが重要です。

リンクを獲得するために、SNSや広告(PPC)、プレスリリースなどの外部サービスを通じてコンテンツを宣伝します。

また、コンテンツの品質を上げて検索での露出を増やし、ブランディングを促進します。

さらに、サイトを長く運用してると、クローキングサイトや海外のリンク集サイトからの怪しいリンク(スパムリンク)が少なからず増えます。このスパムリンクによる悪影響はほぼ無いですが、適宜リンク否認(Disavow Links)します。

つまり、外部施策します。

こうした外部施策が、SEOの施策の1つです。

SEO対策を始める前に準備すること

SEO対策を始める前に準備することがいくつかあります。

ツールを導入して分析の環境を整える

SEO対策を始める前に、ツールを導入して分析の環境を整えます。

ツールは、SEO状況がチェックできるものを導入します。

SEOツールは、SEOチェキといったSEO診断ツールや検索順位チェッカーといった検索順位チェックツール、ヒートマップ、Similarwebなど数多くありますが、まずは基本的なアクセス解析がしっかりできる「Googleサーチコンソール」と「Googleアナリティクス」の2つを導入しましょう。

- Googleサーチコンソール

- Googleアナリティクス

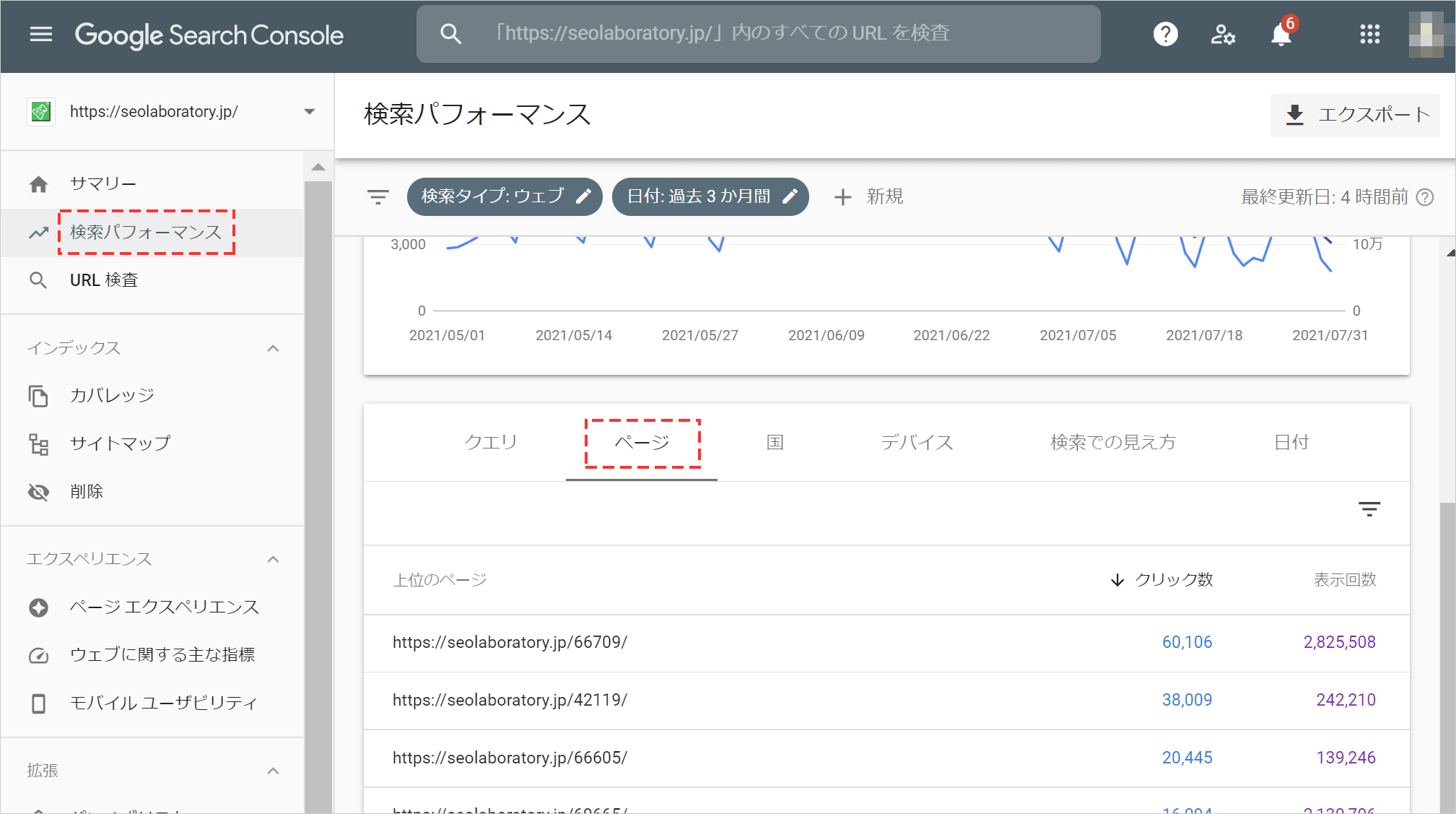

Googleサーチコンソール

Googleサーチコンソール(旧:ウェブマスターツール)を導入して、分析の環境を整えます。

例えば、まずGoogleアカウントを取得して、サーチコンソールにログインします。

そうすれば、自分のサイトへ流入したユーザーの検索クエリや検索での表示回数、検索順位(平均掲載順位)、検索でのクリック率などの検索キーワードのデータが分析できます。

とくに検索クエリを分析することで、Googleアナリティクスで表示される(not provided)が明確にできます。

また、Webページのインデックス状況(検索結果での表示/非表示)が確認できたり、サイトに問題があった場合に、アラートメッセージの通知が受け取れます。

このように、サーチコンソールを導入して分析の環境を整えることが、SEO対策を始める前に準備することです。

Googleアナリティクス

Googleアナリティクスを導入して、分析の環境を整えます。

例えば、まずGoogleアカウントを取得して、アナリティクスにログインします。

そうすれば、自然検索だけでなく、他のWebサイトやSNS、有料検索(Paid Search)、メルマガなどのあらゆるチャネルからの流入状況が分析できます。

また、各チャネルや全体の訪問者数、訪問者データ(滞在時間、直帰率や離脱率、PV[ページビュー]やセッション数、閲覧ページ数、リファラー、ユニークユーザー[UU]など)も確認できます。

とくに、SEOのリファラー分析によって被リンクの状況がわかったり、SEOのUU分析やSEOのPV分析によって、検索ユーザー含めたユーザー数の増減状況や検索ユーザー含めたユーザーがWebページを閲覧した回数の増減状況がわかります。

このように、アナリティクスを導入して分析の環境を整えることが、SEO対策を始める前に準備することです。

ちなみに、Googleアナリティクスの最新バージョンは、GA4(Googleアナリティクス4プロパティ)です。

現状を把握して問題点を認識する

SEO対策を始める前に、現状を把握して問題点を認識します。

そのために、ツールのデータやSEOチェックリストを活用しましょう。

- ツールのデータ

- SEOチェックリスト

ツールのデータ

導入したサーチコンソールやGoogleアナリティクスなどのツールのデータから、現状を把握して問題点を認識します。

例えば、サーチコンソールにログイン後、メニューから[検索パフォーマンス]をクリックします。

そして、下部のタブで[ページ]をクリックします。

そうすれば、Googleの検索結果に表示されてるページURLの一覧が確認できます。

この一覧に無いページURLは、検索結果に表示されてない(インデックスされてない)可能性があります。

この場合、site:seolaboratory.jpのように「site:(サイトコロン)」のコマンドでドメインをGoogle検索して、検索エンジンに自分のサイトが認識されているか否か?を確認します。

Google検索結果にページURLが表示されれば問題ありません。

一方、Google検索結果にページURLが表示されなければSEO対策を行う必要があるというわけです。

このように、ツールのデータから現状を把握して問題点を認識することが、SEO対策を始める前に準備することです。

SEOチェックリスト

SEOチェックリストから、現状を把握して問題点を認識します。

例えば、「ペンギンアップデートで抑えるべきSEOスパム・リンク対策チェックリスト全26項目」や「パンダアップデートで抑えるべき低品質サイトチェックリスト31項目」といったSEOチェックリストをダウンロードします。

そのリストに書かれてる項目を1つずつ確認してレ点を入れるなどします。

そうすれば、自身のサイトがどの程度SEOスパムや低品質なリンク、低品質なコンテンツに該当してるか否か?がわかります。

1つも該当してなければ問題ありません。

一方、1つ以上該当してれば、SEO対策を行う必要があるというわけです。

このように、SEOチェックリストから現状を把握して問題点を認識することが、SEO対策を始める前に準備することです。

SEOの8つの基本対策【SEO対策】

SEOの基本的な対策が8つあります。

- ターゲットキーワードを決める【コンテンツSEO】

- タイトルを設定する【テクニカルSEO(インデックス対策)】

- 検索ニーズに合うページを作る【コンテンツSEO】

- トピッククラスター対策をする【コンテンツSEO】

- コンテンツの信頼性を明示する【コンテンツSEO】

- 良い評判やリンクを獲得する【外部施策】

- コアウェブバイタルを改善する【テクニカルSEO(ページエクスペリエンス対策)】

- スマホ対応する【テクニカルSEO(ページエクスペリエンス対策)】

ターゲットキーワードを決める【コンテンツSEO】

SEOの基本的な対策は、ターゲットキーワードを決めることです。

例えば、当ブログ「SEOラボ」のように、SEOをテーマにしたサイトを運営するとします。

この場合、キーワードプランナーやキーワードファインダー、ラッコキーワード、サジェスト機能、他の人はこちらも検索、Googleトレンドなど活用して、SEOの関連キーワードを洗い出します。

その関連キーワードから検索数(検索ボリューム)のあるワードだけをピックアップします。

ピックアップしたワードの中から、1つのキーワードを選びます。

つまり、ターゲットキーワードを決めるというわけです。

こうして、ターゲットキーワードを決めることが、SEOの基本的な対策です。

タイトルを設定する【テクニカルSEO(インデックス対策)】

SEOの基本的な対策は、タイトルを設定することです。

例えば、ターゲットキーワードが「SEO」だとします。

この場合、SEOというキーワードでGoogle検索して表示される競合上位サイトのタイトル名を確認します。

競合上位サイトでは、SEOの初心者でもできる対策について綴ったページが多く見られます。

なので、タイトルタグにターゲットキーワードの「SEO」と競合上位サイトの傾向から「初心者」「対策」といったキーワードを含めるようにします。

このときに、SEOとキーワード数の関係を考慮したり、キーワードはできるだけ前方に含めながら、40文字程度の簡潔な内容を設定します。

|

1 |

<title>SEOとは?基本や重要な対策など初心者にわかりやすく解説!|SEOラボ</title> |

そうすれば、検索クエリと関連性を高めることができます。

また、検索結果で重要な語句が省略されずにしっかり表示されるので、検索でのクリック率向上に繋がります。

こうして、タイトルを設定することが、SEOの基本的な対策です。

ちなみに、タイトルタグと合わせてメタディスクリプションも設定しておけば、さらなる検索でのクリック率向上に繋がります。

検索ニーズに合うページを作る【コンテンツSEO】

SEOの基本的な対策は、検索ニーズに合うページを作ることです。

例えば、ターゲットキーワードが「SEO」だとします。

この場合、「SEO」というキーワードでGoogle検索して表示される、競合上位サイト(競合10位以内のサイト)のタイトル名やコンテンツ内容の傾向を確認します。

確認すると、「SEOの基本や初心者向けのSEO対策」についてのタイトル名が多く見られる傾向です。

- SEOの意味、SEOのメリットやデメリット、検索順位が決まる仕組み

- SEO対策を始める前に準備すること

- SEOの初心者もできる重要な対策

- SEOで避けたいこと

これらの内容が競合上位サイトのコンテンツに多く見られる傾向です。

こうした傾向を自身のコンテンツに盛り込みます。

そうすれば、検索ユーザーの求める情報(検索意図)を満たしたWebページが作成できます。

つまり、検索ニーズに合うページを作ることができるというわけです。

こうして、検索ニーズに合うページを作ることが、SEOの基本的な対策です。

トピッククラスター対策をする【コンテンツSEO】

SEOの基本的な対策は、トピッククラスター対策をすることです。

例えば、SEOのサジェストキーワードにタイトルタグが表示されるので、SEOとタイトルタグは関連性があります。

関連性があれば内部リンクする価値が高まります。

この場合、検索意図を考慮してキーワード「SEOのページ(ピラーページ)」と「タイトルタグのページ(クラスターページ)」をそれぞれ作って、相互リンクします(お互い内部リンクします)。

リンクするときに、前後の文脈を考慮したり、文脈に馴染ませるようにリンク先のキーワードを含めてアンカーテキストを設置します。

さらに増やしたクラスターページとピラーページを相互リンクして、関連するトピック同士のつながりを強化します。

つまり、トピッククラスター対策します。

そうすれば、特定のトピックの情報が網羅できるので、専門性が明示できます。

結果、Googleに評価されやすくなるでしょう。

こうして、トピッククラスター対策をすることが、SEOの基本的な対策です。

コンテンツの信頼性を明示する【コンテンツSEO】

SEOの基本的な対策は、コンテンツの信頼性を明示することです。

例えば、「SEOの基本」をテーマに綴ったコンテンツがあるとします。

このコンテンツでは、Googleの考え方など書いてます。

この場合、自分の知識でGoogleの考え方を書くと同時に、Googleの考え方が書かれた公式サイトへの引用リンクを追記します。

- 企業の公式サイトや公共機関サイト、誰もが知ってるような有名なサイトや人物が言及してる情報

- 具体的に調査した独自のデータや外部のデータ

- サイトの運営情報(会社概要)

これらを引用したり明記すれば、情報の信頼性が増して、ユーザーをより安心させたり納得させることができます。

つまり、コンテンツの信頼性を明示することができるというわけです。

こうして、コンテンツの信頼性を明示することが、SEOの基本的な対策です。

一方、公式サイトへの引用リンクがリンク切れだった場合、404 not found(404エラー)となりユーザーやクローラーは引用先のWebページ内容が認識できません。

そうなれば、コンテンツの信頼性が明示できないでしょう。

コンテンツの信頼性が重要であることは、「E-E-A-T」で言及してます。

良い評判やリンクを獲得する【外部施策】

SEOの基本的な対策は、良い評判やリンク(被リンク)を獲得することです。

例えば、OGP設定した自社のコンテンツをTwitterやFacebookなどのSNSで宣伝します。

- SNS

- プレスリリース

- メルマガ

- チラシ

これらを活用してPR活動を促進すれば、より多くのユーザーの関心が引けます。

結果、外部サイトでポジティブな言及(サイテーション)や参照されてリンクされる機会が増えます。

つまり、良い評判やリンクを獲得することができるというわけです。

こうして、良い評判やリンクを獲得することが、SEOの基本的な対策です。

ちなみに、リンクを獲得することの重要性は、前述してる「Googleが掲げる10の事実」の「4. ウェブ上の民主主義は機能する」で言及されてます。

なので、あらかじめAhrefsなどの被リンクチェックツールを活用して、DRやDAといったページランクの代替指標を可視化しましょう。そうすれば被リンクのパフォーマンスがわかるので、どの程度リンクを獲得したらよいか?の目安になります。

コアウェブバイタルを改善する【テクニカルSEO(ページエクスペリエンス対策)】

SEOの基本的な対策は、コアウェブバイタルを改善することです。

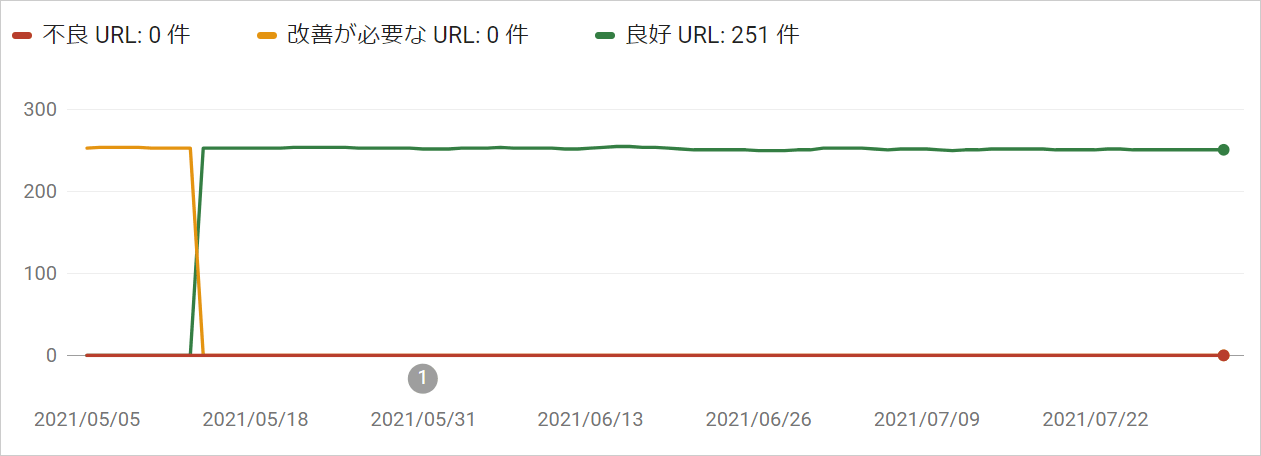

例えば、サーチコンソールにログイン後、メニューから[ウェブに関する主な指標]をクリックします。

そうすれば、「不良URL」「改善が必要なURL」「良好URL」が確認できます。

「不良URL」や「改善が必要なURL」があれば、そのURLをPageSpeed Insights(ページスピードインサイト)やTest My Site(テストマイサイト)で入力して分析しましょう。

分析結果として、「LCP」「FID」「CLS」の数値やページスピードのパフォーマンス(点数)が低ければ、表示される改善案に沿って対策します。

つまり、コアウェブバイタルを改善します。

こうして、コアウェブバイタルを改善することが、SEOの基本的な対策です。

スマホ対応する【テクニカルSEO(ページエクスペリエンス対策)】

SEOの基本的な対策は、スマホ対応することです。

例えば、モバイルフレンドリーテストで自身のサイトURLをチェックして不合格だったとします。

この場合、スマホ対応できてないことになります。

なので、モバイルフレンドリーテストのチェック後に表示されるアドバイスに従ってサイトを改善します。

再度チェックして不合格であれば、改善を繰り返して合格させます。

つまり、スマホ対応します。

こうして、スマホ対応することが、SEOの基本的な対策です。

SEOの事例

SEOを実践しても、必ず成功するわけではありません。

とくに初心者であれば、成果が出るまでに数多くの失敗を繰り返すことになるでしょう。

この失敗を具体的に分析して改善することが、SEOの成功率を高めることにつながります。

実際にSEOを実施してる当ブログ「SEOラボ」の事例を紹介します。

当ブログ「SEOラボ」でSEOを始めたきっかけ

当ブログ「SEOラボ」でSEOを始めたきっかけは、社内でのWeb経由のコンバージョンが少なかったからです。

もう少し言うと、コンバージョンは当初、弊社が提供する無料ツールサイトやコーポレートサイト(devo.jp)経由から合計「20件/月」程度でした。

これでは売り上げもなかなか積み上がらないので、2014年6月に弊社が提供するサービスと親和性の高いSEO専門のブログサイト「SEOラボ」を立ち上げました。

このSEOラボを軸にして、検索エンジン経由を中心としたWebからのコンバージョンを増やすという目的を掲げたことが、本格的にSEOを始めたきっかけです。

当ブログ「SEOラボ」で実施したSEO対策の内容

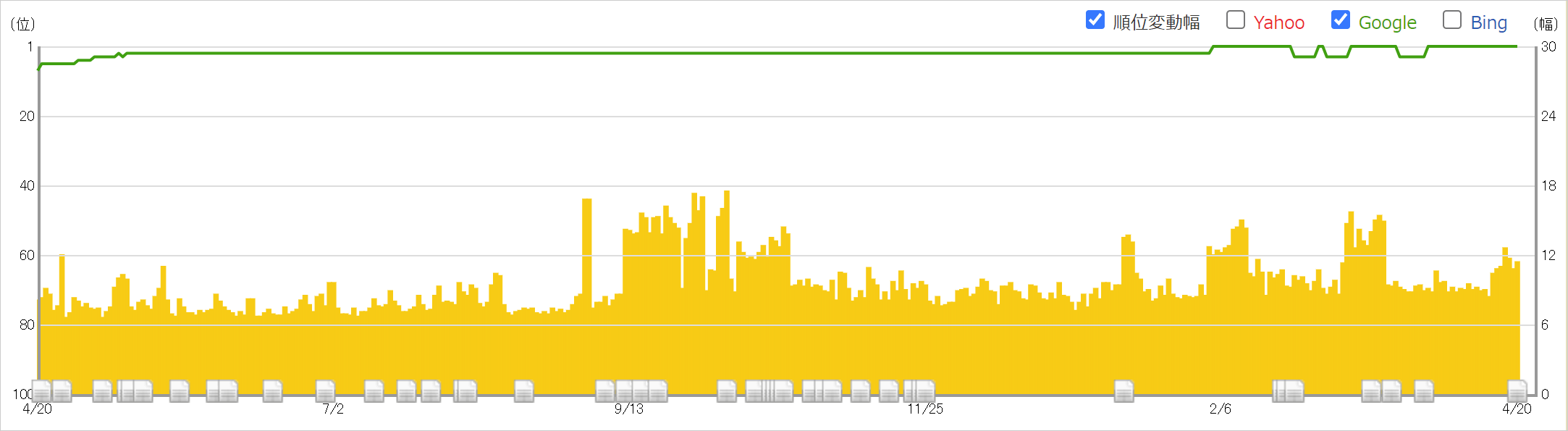

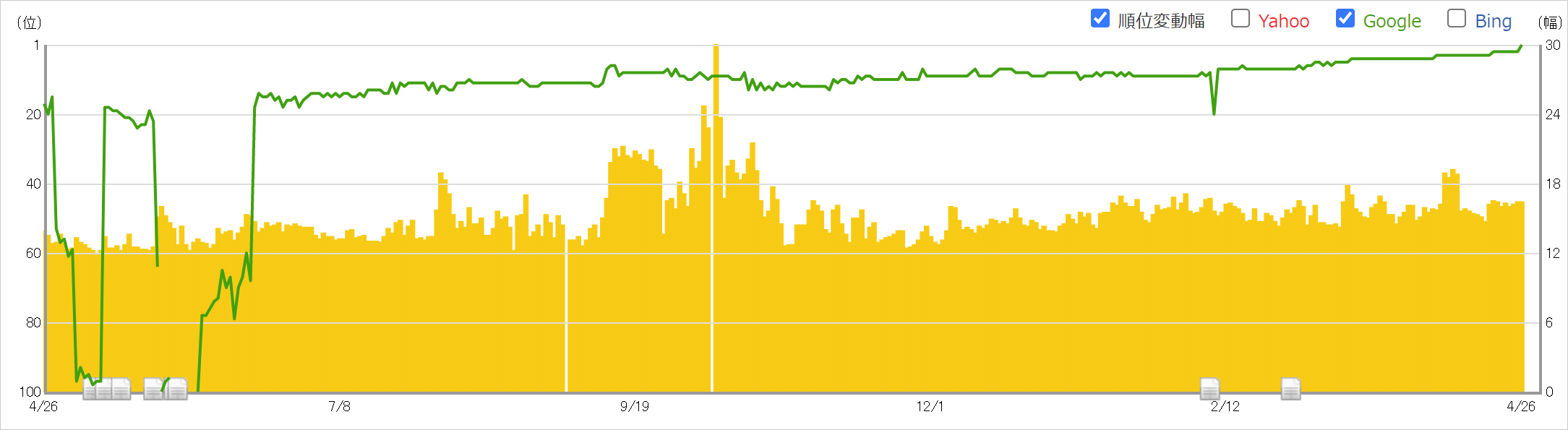

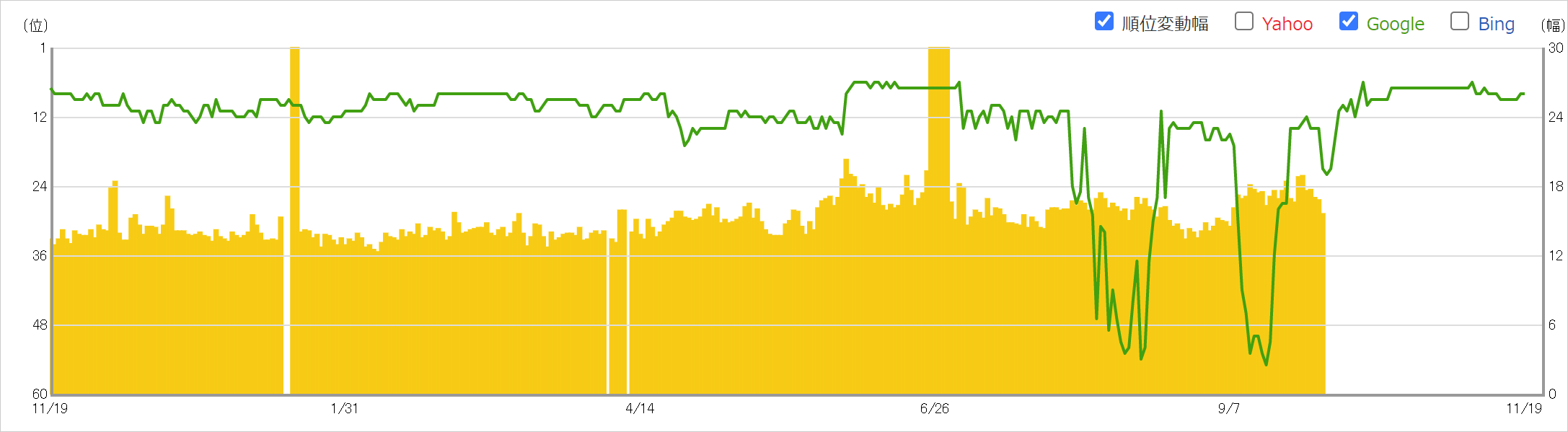

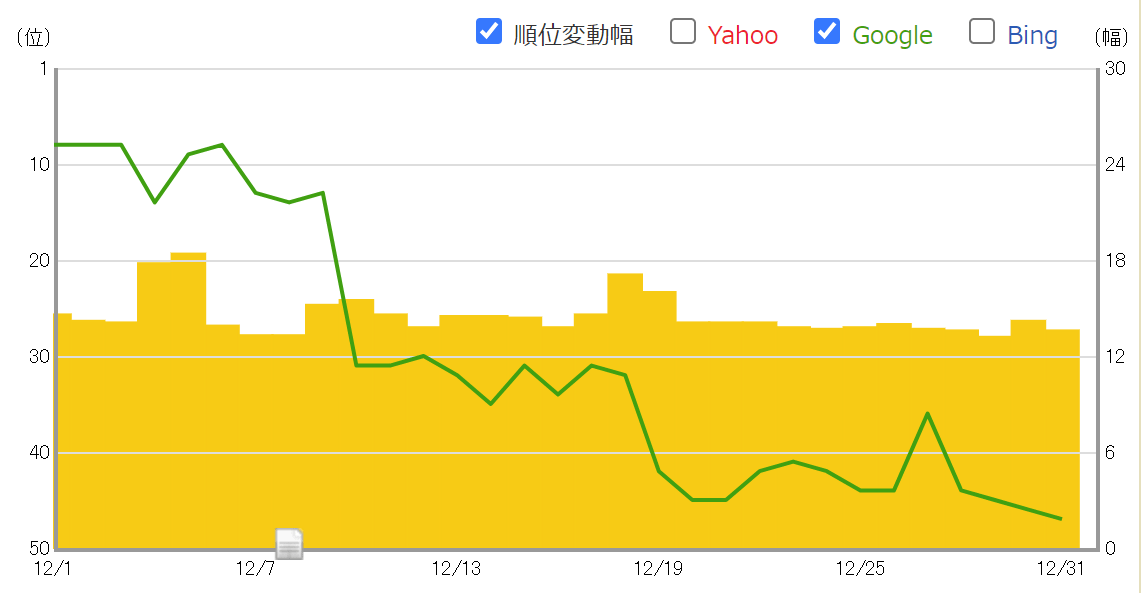

当ブログ「SEOラボ」で実施したSEO対策の内容を、これまでの対策期間やメインキーワードの検索順位推移と共に表にまとめました。

| SEO対策の期間 | 主なSEO対策の内容 | メインKWの検索順位推移 |

| 2014年6月~2017年4月20日 | コンテンツ対策(少ない文字数で記事数の多さ重視) 外部対策(被リンク対策重視) | 圏外→1位→2位 |

| 2017年4月21日~2019年4月26日 | 内部対策(関連性を無視して内部リンク構築重視) コンテンツ対策(文字数の多さと記事数の多さ重視) | 2位→圏外→1位 |

| 2019年4月27日~2020年7月16日 | 2017年4月21日~2019年4月26日と同じ | 1位→2位 |

| 2020年7月17日~2021年11月19日 | キーワード選定(メインKWに関連するKW選び重視) 内部対策(関連性のある内部リンク構築重視) コンテンツ対策(検索意図と需要の無い記事統合削除重視) | 2位→19位→45位→9位 |

| 2021年11月19日~現在 | 2020年7月17日~2021年11月19日と同じ 加えて、検索意図対策 トピッククラスター対策 内部リンク対策 クローリング対策 レンダリング対策 | 9位→1位 |

まず、「SEOラボ」を立ち上げた2014年6月から2017年4月20日まで少ない文字数で記事数を増やしたり、被リンク対策を重視しました。

記事数の合計が1000程度まで増え、かつメインKWの記事の被リンクドメイン数も増加した2017年4月20日に、メインキーワード「SEO対策」で1位を獲得しました。

その後の2017年4月21日に2位に下落して以降、度重なるGoogleアップデートでメインキーワードの検索順位が徐々に下落して100位圏外になりました。

つまり、Googleから低評価を下されたというわけです。

なのでSEO対策の内容を改めて、内部リンクを増やしたり、文字数カウントツールで競合上位の文字数を調査して文字数の多さを重視しました。また競合上位のインデックス数を調べて記事数の多さ重視してSEO対策を行いました。

結果、Googleに再評価されて2019年4月26日にメインキーワード「SEO対策」で1位に返り咲きました。

その後メインキーワード「SEO対策」だけでなく「SEO」でも1位がキープできたので、2019年4月27日~2020年7月15日までは同じSEO対策を継続しました。

ちなみに、SEOラボのKW「SEO/SEO対策」は依然1位

— SEOラボ@SEO対策 (@seolabo85) March 3, 2020

・KWに該当するページが高評価を得てる

・SEOトピックで一定の評価を得てる

これらにより、KW「SEO/SEO対策」で1位が維持できてると考えられる

だが、特定の競合のページの方が評価されれば、1位から陥落する#Googleアップデート #Google変動 #SEO pic.twitter.com/3Xxa0CRUEE

2020年7月16日にメインキーワード「SEO対策」が1位から2位に順位下落して以降、徐々に右肩下がりに順位推移しました。

つまり、Googleから低評価を下されたというわけです。

なので再度SEO対策の内容を改めて、メインキーワードに関連するキーワード選定や関連性のある内部リンク構築、ユーザーの検索意図、ユーザーの需要が無い記事の統合削除を重視してSEO対策を行いました。

結果、Googleに再評価されて2021年11月19日にメインキーワード「SEO対策」で8位、「SEO」で9位になり検索結果1ページ目にランクインしました。

その後、2022年8月5日にメインキーワード「SEO」と「SEO対策」で1位に上位化しました。2023年3月14日時点でもメインキーワード「SEO」と「SEO対策」で1位を維持してる状況です。

本日(2023年3月14日)、SEOラボがKW「SEO」と「SEO対策」で1位

— SEOラボ@SEO対策 (@seolabo85) March 14, 2023

2022年8月5日に1位に返り咲いてから約7カ月半、順位はぶれたが1位をキープ

・検索意図対策

・トピッククラスター対策

・内部リンク対策

・クローリング対策

・レンダリング対策

これらに注力し1位を維持中#SEOhttps://t.co/yOd1Um2AnG pic.twitter.com/rAPAyZHBf5

SEOで避けたいこと

SEOで避けたいことは、Google検索の基本事項の「スパムに関するポリシー」に違反することです。

例えば、Google検索の基本事項の「スパムに関するポリシー」では、「リンクプログラムへの参加(悪質な相互リンクや公的機関のバナー広告枠の購入など)」や「無断複製されたコンテンツ」「隠しテキストや隠しリンク」「ページへのコンテンツに関係のないキーワードの詰め込み(メタキーワード[meta keywords]を大量に書くなど)」などの偽装行為や不正行為(SEOスパム)が定義されてます。

これらの行為を行ったとします。

そうすれば、行為を行ったサイトに対して、Googleが手動による対策(ペナルティ)を課します。

結果、検索順位が上がらない(Googleで検索順位が下落したり、Google検索結果からインデックス削除される[インデックスされない])というわけです。

このように、Google検索の基本事項の「スパムに関するポリシー」に違反することが、SEOで避けたいことです。

ちなみに、自身のサイトのコンテンツが盗用される場合があります。盗用したサイトは、Google検索の基本事項の「スパムに関するポリシー」違反でインデックス削除されます。ですが、盗用したサイトのドメインパワーが強いと逆に評価されて、自身のサイトの評価が下げられる可能性があります。

これは不当な評価なので、この場合、DMCA申請を検討しましょう。

また、中古ドメインのサイト運用によるペナルティにも注意が必要です。

SEOのよくある質問

SEOに関するよくある質問がいくつかあります。

- SEO対策とは何か?メリットやデメリットは?

SEOとは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略です。具体的にはGoogleなどの検索エンジンで特定のWebサイトの上位表示や露出を増やして、検索結果からユーザーの流入を増大させる施策のことです。

SEO対策とは、「SEO」と同義で扱われやすい語句ですが、とくにSEOを目的に行う対策のことを意味します。具体的には検索ユーザーが求める有益なコンテンツを提供して、そのコンテンツがGoogleなどの検索エンジンに正しく評価されるようにWebサイトを改善する対策のことです。SEOの意味について詳しくはこちら⇒SEOのメリット:

SEOのデメリット:

- SEO対策としてまずやることは?何をすればいいか?(GoogleのSEO対策のやり方は?)

SEOの施策は、主に「内部施策」と「外部施策」があります。

これらの施策ごとにまず基本的なSEO対策をします。内部施策(内部対策):コンテンツSEO

内部施策(内部対策):テクニカルSEO(ページエクスペリエンス最適化)

外部施策(外部対策):

これらの基本的なSEO対策をしなければ、ユーザー体験が上昇しないので、Google検索エンジンから評価されづらくなります。

つまり、検索結果でインデックスされなかったり、上位表示されづらくなるというわけです。

こうした悪い状況を回避する為に、SEOの基本を押さえて、対策を促進しましょう。

SEOの8つの基本対策【SEO対策】について詳しくはこちら⇒- SEOはどんな仕事?

SEOの仕事は、検索結果において特定のWebサイトの検索順位を上げることです。

例えば、SEO対策の指示したり、自身でSEO対策してクライアントのWebサイトが検索ユーザーの目に触れやすくします。

つまり、検索結果において特定のWebサイトの検索順位を上げます。

このように、検索結果において特定のWebサイトの検索順位を上げることがSEOの仕事です。

SEOの職種として、SEOディレクターやSEOマーケター、SEOコンサルティングなどがあります。- SEOでやってはいけないことは何ですか?

SEOでやってはいけないことは、Google検索の基本事項の「スパムに関するポリシー」に違反することです。SEOで避けたいことについて詳しくはこちら⇒

- SEO対策の費用は月々いくらかかりますか?

SEO対策の費用は、対策内容によって相場が大きく違います。

- SEOコンサルティング:中小企業向け 10万円~50万円(月額固定型)

- SEOコンサルティング:大企業向け 100万円以上(月額固定型)

- コンテンツSEO:10万円~50万円(月額固定型) ※記事本数×記事単価(数千円〜10万円)

- 内部SEO対策:10万円~50万円(一括払い型)

- 外部SEO対策:1~100万円以上/月(成果報酬型)、1~15万円/月(一括払い型)

とくに、SEOコンサル高額です。さらに、別途初期費用が発生すれば、相場にプラスアルファの費用がかさみます。SEO対策の費用について詳しくはこちら⇒

- SEOは誰でもできる?

- SEOは自分でできます。ですがSEOの知識が無かったり乏しければ、検索アルゴリズムなどの検索エンジンの仕組みがわかりません。この場合、SEOが疎かになって品質の低いWebサイトになります。そうしたサイトはGoogleなどの検索エンジンが理解しづらく正しく評価できないので、インデックスされなかったり上位表示されません。そうなれば、検索結果で表示機会が減って検索ユーザーにクリックされづらくなります。結果、検索流入が滞ってWebサイトでのリード獲得が停滞するので、売上向上が期待できないでしょう。こうした良くない状況を回避するために、SEOの初心者は基本を押さえて、対策を促進しましょう。SEOの基本や具体的な対策について詳しくはこちら⇒

- SEO対策しないとどうなる?

- SEOを無視すれば、Googleなどの検索エンジンから評価されづらくなります。SEOの基本や具体的な対策について詳しくはこちら⇒

まとめ:SEOの初心者は基本を押さえて、対策を促進しよう

SEOの初心者は基本を押さえて、対策を促進しましょう。

そのためには、とくにGoogleの考え方を理解することが重要です。

このGoogleの考え方は基本的に変わりませんが、検索アルゴリズムベースでいえば定期的に変わります。

検索アルゴリズムの動向はGoogleが公表するものと未公表のものがあり、未公表な部分を研究して独自に情報を出してるSEOの専門家がいます。

こうした専門家の見解や検索アルゴリズムの動向などのSEOニュース、SEOの本、SEOセミナーも併せて、Googleの考え方を理解することが重要です。

一方、Googleの考え方を無視すれば、ユーザーファースト(ユーザーの利便性を最優先に考慮すること)が欠けます。

具体的には、「Googleが掲げる10の事実」の「1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」で言及してることに反します。

そうなれば、低品質なコンテンツを作成して公開することになります。

- ユーザーの求める情報が無いコンテンツ

- 目的の項目にすぐ辿り着けないコンテンツ

- ページの読み込み速度が遅いコンテンツ

- スマホ(モバイル端末)で使いづらい、見づらいコンテンツ

- 重複コンテンツ(類似したコンテンツ)

- 内容希薄なコンテンツ etc…

これらの低品質コンテンツは、SEOの初心者が運営するサイトでよく見かけます。

こうしたサイトはユーザーに役立ちません。

結果、ユーザー体験が上昇しないので、Google検索エンジンから評価されづらくなるというわけです。

このような悪い状況を回避する為に、SEOの初心者は基本を押さえて、対策を促進しましょう。

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

検索順位が上がらない理由は、SEO対策の質が低いからです。

例えば、ユーザーの検索意図を無視したり、関連性の低いコンテンツを増やす、内部リンクの最適化など疎かにします。

この場合、SEO対策の質が下がります。

そうなれば、ページやサイト自体の品質が上がらないので、Googleに評価されづらくなります。

結果、検索順位が上がらないというわけです。

こうした悪い状況を回避する為に、サイトの欠点を調査して上位化に必要な対策をご案内します(無料)。