パンダアップデートとペンギンアップデートの違いとは?Googleペナルティの対象となる行為など徹底紹介!

パンダアップデートとペンギンアップデートは、それぞれ意味や対象となるコンテンツ、対策方法などが違います。

パンダアップデートとは、低品質なサイトのランキングを下げて高品質なサイトのランキングを上げるためのGoogle検索アルゴリズムアップデートのことです。

ペンギンアップデートとは、SEOスパムや低品質なリンク構築をするサイトのランキングを下げるためのGoogle検索アルゴリズムアップデートのことです。

これらのアップデートはコアアップデートの一部で、それぞれ違いを把握してうまく対応すれば、SEOへの良い影響が期待できます。

一方、パンダアップデートとペンギンアップデートの違いがわからなければ、適切な対策ができません。

具体的には、それぞれのアップデートの対象となるコンテンツや対策の方法を知らなければ、適切な対策ができません。

そうなれば、アップデートの時にGoogleに評価されづらくなります。

結果、Googleペナルティを受けてインデックス削除されたり、検索順位の下落につながるでしょう。

こうした良くない状況を回避するために、パンダアップデートとペンギンアップデートの基礎を把握して、適切な対策をしましょう。

この点踏まえて今回は、パンダアップデートとペンギンアップデートの違いやパンダアップデートとペンギンアップデートでGoogleペナルティの対象となる行為など中心に、初心者にもわかりやすくポイントをまとめて解説したいと思います。

パンダアップデートとは?

パンダアップデートとは、低品質なサイトのランキングを下げて高品質なサイトのランキングを上げるためのGoogle検索アルゴリズムアップデートのことです。

このパンダアップデートは2011年2月(日本では2012年7月)に実施されて、名称の由来は、Googleのエンジニアでアルゴリズム開発の中心となったNavneet Panda氏(ビスワナス・パンダ氏)の「パンダ」という名前からきてるという説があります。

また、アップデートは、最終的にサイトの良し悪しをはっきりさせるということです。

そのことを白黒の動物である「パンダ」に例えたという説もあります。

例えば、他サイトのコンテンツ内容をコピーしたページを公開します。

このページはユーザーの利便性を損ねるので、Googleが低品質なサイトとみなして検索順位を下げます。

一方、調査、詳細なレポート、思慮深い分析などの独自のコンテンツや情報を含むページを公開します。

このページはユーザーの利便性が高いので、Googleが高品質なサイトとみなして検索順位を上げます。

このように低品質なサイトの検索順位を下げたり高品質なサイトの検索順位を上げるための検索アルゴリズム更新が、パンダアップデートです。

導入理由

パンダアップデートの導入理由は、Google検索の品質と検索ユーザーの利便性を高めるためです。

例えば、当初(2011年2月以前)、スクレイピングコンテンツや自動生成したコンテンツなどのコンテンツファームが大量生成されました。

これによって、内容が浅かったり質が低くかったりするコンテンツが検索結果に数多く表示されてGoogle検索の品質と検索ユーザーの利便性が低下しました。

このGoogle検索の品質と検索ユーザーの利便性を高めるために、パンダアップデートが導入されました。

このように、Google検索の品質と検索ユーザーの利便性を高めるために、パンダアップデートが導入されたというわけです。

SEOへの影響

パンダアップデートのSEOへの影響は、バージョンによって異なります。

- Panda Update 1、2011 年 2 月 24 日 (クエリの 11.8%、発表済み、米国では英語のみ)

- Panda Update 2、2011 年 4 月 11 日 (クエリの 2%、発表済み、国際的に英語で展開)

- Panda Update 3、2011 年 5 月 10 日 (変更なし、確認済み、未発表)

- Panda Update 4、2011 年 6 月 16 日 (変更なし、確認済み、未発表)

- Panda Update 5、2011 年 7 月 23 日 (変更なし、確認済み、未発表)

- Panda Update 6、2011 年 8 月 12 日 (英語以外の多くの言語でのクエリの 6 ~ 9%、発表済み)

- Panda Update 7、2011 年 9 月 28 日 (変更なし、確認済み、未発表)

- Panda Update 8、2011 年 10 月 19 日 (クエリの約 2%、遅れて確認)

- Panda Update 9、2011 年 11 月 18 日: (クエリの 1% 未満、発表済み)

- Panda Update 10、2012 年 1 月 18 日 (変更なし、確認済み、未発表)

- Panda Update 11、2012 年 2 月 27 日 (変更なし、発表済み)

- Panda Update 12、2012 年 3 月 23 日 (クエリの約 1.6% が影響を受ける、発表済み)

- Panda Update 13、2012 年 4 月 19 日 (変更なし、遅ればせながら公開)

- Panda Update 14、2012 年 4 月 27 日: (変更なし、確認済み、数日以内に最初の更新)

- Panda Update 15、2012 年 6 月 9 日: (クエリの 1%、遅れて発表)

- Panda Update 16、2012 年 6 月 25 日: (クエリの約 1%、発表済み)

- Panda Update 17、2012 年 7 月 24 日:(クエリの約 1%、発表済み)

- Panda Update 18、2012 年 8 月 20 日: (クエリの約 1%、遅れて発表)

- Panda Update 19、2012 年 9 月 18 日: (クエリの 0.7% 未満、発表済み)

- Panda Update 20、2012 年 9 月 27 日 (2.4% 英語のクエリ、影響あり、遅れて発表)

- Panda Update 21、2012 年 11 月 5 日 (米国の英語クエリの 1.1%、全世界の 0.4%、確認済み、未発表)

- Panda Update 22、2012 年 11 月 21 日 (英語のクエリの 0.8% が影響を受けました。確認済み、未発表)

- Panda Update 23、2012 年 12 月 21 日 (英語のクエリの 1.3% が影響を受けました。確認、発表されました)

- Panda Update 24、2013 年 1 月 22 日 (英語のクエリの 1.2% が影響を受けました。確認済み、発表済み)

- Panda Update 25、2013 年 3 月 15 日 (来ることが確認されています。発生したことは確認されていません)

- Panda Update 26、2013 年 7 月 18 日 (確認済み)

※引用元:Google Confirms Panda Update Is Rolling Out: This One Is More "Finely Targeted"

パンダアップデートは計26回行われていて、これらのパンダアップデートごとに検索結果(検索順位)へ及ぼす影響が大きかったり、小さかったりします。

とくに、2011年2月24日(最初)のパンダアップデートによる検索結果への影響は、クエリの11.8%で最も大きいです。

これに比べて、2012年9月18日(19回目)のパンダアップデートによる検索結果への影響はクエリの0.7%未満だったり、2012年12月21日(23回目)のパンダアップデートによる検索結果への影響はクエリの1.3%未満と小さいです。

つまり、バージョンによって異なります。

このように、バージョンによって異なるのが、パンダアップデートのSEOへの影響です。

Googleコアアルゴリズムの一部

パンダアップデートは、Googleコアアルゴリズムの一部です。

例えば、2016年1月にGoogle検索で大きな順位変動が発生しました。

この変動は、コアアルゴリズムの更新(コアアルゴリズムアップデート)によるものでした。

このコアアルゴリズムアップデートの中にパンダアップデートも盛り込まれていました。

つまり、Googleコアアルゴリズムの一部です。

このように、Googleコアアルゴリズムの一部がパンダアップデートです。

ちなみに、コアアルゴリズムに組み込まれても完全自動で更新されるわけではありません。

ときに手動でパンダアップデートを行うとのことです。

ペンギンアップデートとは?

ペンギンアップデートとは、SEOスパムや低品質なリンク構築をするサイトのランキングを下げるためのGoogle検索アルゴリズムアップデートのことです。

このペンギンアップデートは2012年4月に実施されて、名称の由来は、最終的に「サイトの良し悪しをはっきりさせる」=「白黒はっきりさせる」という表現から白黒の動物であるパンダやペンギンが根源となりました。パンダはすでにパンダアップデートで使われてたので、もう一方のペンギンが由来となったようです。

例えば、Webページにキーワードを過剰に詰んだり、隠しテキストと隠しリンクを配置します。

このページは検索エンジンを操作することのみが目的だったりユーザーを欺く行為なので、GoogleがSEOスパムとみなして検索順位を下げます。

また、過剰な相互リンクを行ったり、質の低いディレクトリやブックマークサイトに登録して被リンクを増やします。

この被リンクは、検索結果ランキングを操作することを目的としたリンクなので、Googleが低品質なリンク構築とみなして検索順位を下げます。

一方、新しいテーマで作成したブログ記事を、そのブログ記事の概要とURL付きでTwitterでつぶやいて宣伝します。

このつぶやきのURLをクリックしてブログ記事に訪問してくれたユーザーが、そのユーザーのブログで参照してくれれば被リンクになります。

この被リンクは自然な被リンクなので、Googleが良質なリンク構築とみなして検索順位を上げます。

このようにSEOスパムや低品質なリンク構築をしてるサイトの検索順位を下げたり、良質なリンクを持つサイトの検索順位を上げるための検索アルゴリズム更新が、ペンギンアップデートです。

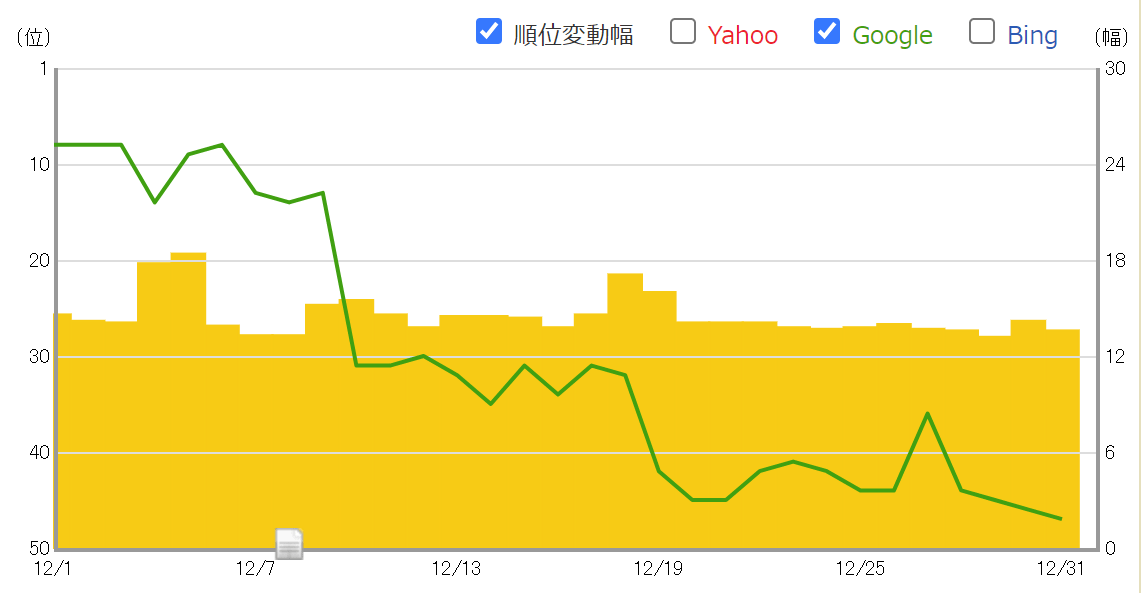

SEOへの影響

ペンギンアップデートのSEOへの影響は、バージョンによって異なります。

- Penguin 1.0、2012 年 4 月 24 日 (クエリの ~3.1% に影響)

- Penguin 1.1 、2012 年 5 月 26 日 (影響は 0.1% 未満)

- Penguin 1.2、2012 年 10 月 5 日 (クエリの ~0.3% に影響)

- Penguin 2.0、2013 年 5 月 22 日 (クエリの 2.3% に影響)

- Penguin 2.1、2013 年 10 月 4 日 (クエリの約 1% に影響)

- Penguin 3.0、2014 年 10 月 17 日 (クエリの約 1% に影響)

- Penguin 4.0、 2016 年 9 月 23 日(リアルタイム)

※引用元:Google updates Penguin, says it now runs in real time within the core search algorithm

ペンギンアップデートは計7回行われていて、これらのペンギンアップデートごとに検索結果(検索順位)へ及ぼす影響が大きかったり、小さかったりします。

とくに、2012年4月24日(最初)のペンギンアップデートによる検索結果への影響は、クエリの3.1%で最も大きいです。

これに比べて、2012年5月26日(2回目)のペンギンアップデートによる検索結果への影響はクエリの0.1%未満だったり、2013年10月4日(5回目)のペンギンアップデートによる検索結果への影響はクエリの1%と小さいです。

つまり、バージョンによって異なります。

このように、バージョンによって異なるのが、ペンギンアップデートのSEOへの影響です。

ペンギンアップデート4.0について

ペンギンアップデート4.0とは、2016年9月23日にGoogleが公式アナウンスした最後のペンギンアップデートのことです。

このペンギンアップデート4.0が実施されて、いくつか変化や影響がありました。

- コアアルゴリズムに組み込まれリアルタイム更新に

- 再クロール、再インデックスはそのページが対象

- 今後の更新アナウンスはなし

- サイト全体ではなく、きめ細かく対応

- 検索結果に与える影響は一定ではない

- 更新は完了しない

- リンクの否認には影響しない

とくに、ペンギンアップデート4.0によって、ペンギンアップデート自体がコアアルゴリズムに組み込まれました。

つまり、日々リアルタイムにペンギンアップデートが実施されるようになったというわけです。

パンダアップデートとペンギンアップデートの違い

パンダアップデートとペンギンアップデートの違いがいくつかあります。

| パンダアップデート | ペンギンアップデート | |

| 対象のコンテンツ | 低品質なコンテンツ | SEOスパムや低品質なリンク構築をしてるコンテンツ |

| 対策の方法 | Googleの「質の高いサイトの作成方法」に準拠した対策 | Googleの「スパムに関するポリシー」に準拠した対策 |

対象のコンテンツ

パンダアップデートとペンギンアップデートの違いは、対象のコンテンツです。

例えば、パンダアップデートによって、ユーザーにとって付加価値の低いサイト、他のWebサイトからコンテンツをコピーするサイト、またはあまり役に立たないサイトのランキングが下がります。

つまり、対象のコンテンツが低品質なコンテンツです。

一方、ペンギンアップデートによって、クローキング、隠しテキストと隠しリンク、キーワードの乱用などのスパム行為や質の低いディレクトリやブックマークサイトに登録してリンク獲得、過剰な相互リンクによるリンク獲得などのリンクスパム行ってるサイトのランキングが下がります。

つまり、対象のコンテンツがSEOスパムや低品質なリンク構築をしてるコンテンツです。

このように、対象のコンテンツがパンダアップデートとペンギンアップデートで違います。

対策の方法

パンダアップデートとペンギンアップデートの違いは、対策の方法です。

例えば、パンダアップデートで順位下落を避けるために、質の低いページを削除したり、コンテンツの内容が薄いページを有用なページに統合するか改善する、または質の低いページを別のドメインに移動するなどの対策をします。

つまり、Googleの「質の高いサイトの作成方法」に準拠した対策をします。

一方、ペンギンアップデートで順位下落を避けるために、キーワードを適切に含めてページ作成したり、SNSを活用して自然な被リンク獲得を促進、独自のコンテンツや価値を加えてページ作成するなどの対策をします。

つまり、Googleの「スパムに関するポリシー」に準拠した対策をします。

このように、対策の方法がパンダアップデートとペンギンアップデートで違います。

パンダアップデートの対策方法

パンダアップデートで影響を受けたサイトのために「質の高いサイトの作成方法についてのガイダンス」をGoogle公式に提供してます。

このガイダンスの要点をまとめて、パンダアップデートの対策方法をいくつか紹介します。

- ユーザーの検索意図を考慮してコンテンツ作成する

- E-E-A-Tを高める

- ページエクスペリエンスを高める

ユーザーの検索意図を考慮してコンテンツ作成する

パンダアップデートの対策をするには、ユーザーの検索意図を考慮してコンテンツ作成します。

例えば、SEOキーワード(上位表示したいキーワード)で検索して表示される、競合上位サイトのタイトル名やコンテンツ内容の傾向を自身のコンテンツ内容に盛り込みます。

つまり、ユーザーの検索意図を考慮してコンテンツ作成します。

そうすれば、コンテンツの品質が高まるので、Googleに評価されやすくなります。

結果、パンダアップデート時に検索順位が上がりやすくなるでしょう。

こうして、ユーザーの検索意図を考慮してコンテンツ作成することが、パンダアップデートの対策方法です。

E-E-A-Tを高める

パンダアップデートの対策をするには、E-E-A-Tを高めます。

例えば、サイトのテーマに関連するキーワードを選定します。

選定したキーワードで自身の経験(実体験)を盛り込んだコンテンツを書いてページを増やし、特定の情報が網羅できる専門的なサイトに仕上げます。

専門的なサイトは、有力な情報源としてユーザーに共有されて認知されやすいので権威性が高まり、最終的にサイトの信頼性が高まります。

つまり、E-E-A-Tを高めます。

そうすれば、Googleに評価されやすくなるので、パンダアップデート時に検索順位が上がりやすくなるでしょう。

こうして、E-E-A-Tを高めることが、パンダアップデートの対策方法です。

ページエクスペリエンスを高める

パンダアップデートの対策をするには、ページエクスペリエンスを高めます。

例えば、SSL化したり、煩わしいインタースティシャル広告やセーフブラウジング問題をなくします。

またモバイルフレンドリー対応やページの読み込み速度を向上させます。

つまり、ページエクスペリエンスを高めます。

そうすれば、Googleに評価されやすくなるので、パンダアップデート時に検索順位が上がりやすくなるでしょう。

こうして、ページエクスペリエンスを高めることが、パンダアップデートの対策方法です

ペンギンアップデートの対策方法

ペンギンアップデートの対策をするには、Googleのスパムに関するポリシーに準拠してサイト作成します。

- クローキング

- 誘導ページ

- ハッキングされたコンテンツ

- 隠しテキストや隠しリンク

- キーワードの乱用

- リンクスパム

- 機械生成トラフィック

- マルウェアや悪意のある動作

- 誤解を招く機能

- 無断で複製されたコンテンツ

- 不正なリダイレクト

- スパム行為のある自動生成コンテンツ

- 内容の薄いアフィリエイト ページ

- ユーザー生成スパム

※参考:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google Developers

これらのSEOスパムや低品質なリンク構築を控えて、サイトを作ります。

つまり、Googleのスパムに関するポリシーに準拠してサイト作成します。

そうすれば、Googleに評価されやすくなるので、ペンギンアップデート時に検索順位が上がりやすくなるでしょう。

こうして、Googleのスパムに関するポリシーに準拠してサイト作成することが、ペンギンアップデートの対策方法です

ペンギンアップデートで検索順位が下がったら、まずはサーチコンソールのメニューから「手動による対策」の項目を確認をしましょう。

「手動による対策」の項目で検出された問題が表示された場合は、その表示メッセージの内容に沿ってサイトを改善してペンギンアップデートの対策をしましょう。

「手動による対策」の項目で検出された問題が表示されなければ、ペナルティではないので他の原因を探して突き止め、サイトを改善しましょう。

パンダアップデートでGoogleペナルティの対象となる行為

パンダアップデートでGoogleペナルティの対象となる行為がいくつかあります。

- 誘導ページ

- 無断複製されたコンテンツ

- スパム行為のある自動生成コンテンツ

- 内容の薄いアフィリエイトページ

※参考:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google Developers

これらのページやコンテンツはスパムポリシーに違反する質の低いコンテンツ(低品質コンテンツ)なので、パンダアップデート時に検索順位が下がったり、インデックス削除につながる可能性が高い行為です。

つまり、パンダアップデートでGoogleペナルティの対象となる行為です。

ペンギンアップデートでGoogleペナルティの対象となる行為

ペンギンアップデートでGoogleペナルティの対象となる行為がいくつかあります。

- クローキング

- 誘導ページ

- ハッキングされたコンテンツ

- 隠しテキストや隠しリンク

- キーワードの乱用

- リンクスパム

- 機械生成トラフィック

- マルウェアや悪意のある動作

- 誤解を招く機能

- 無断で複製されたコンテンツ

- 不正なリダイレクト

- スパム行為のある自動生成コンテンツ

- 内容の薄いアフィリエイト ページ

- ユーザー生成スパム

※参考:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google Developers

これらはスパムポリシーに違反するSEOスパムや低品質なリンク構築なので、ペンギンアップデート時に検索順位が下がったり、インデックス削除につながる可能性が高い行為です。

つまり、ペンギンアップデートでGoogleペナルティの対象となる主な行為です。

まとめ:パンダアップデートとペンギンアップデートの基礎を把握して、適切な対策しよう

パンダアップデートとペンギンアップデートの基礎を把握して、適切な対策しましょう。

一方、パンダアップデートとペンギンアップデートの違いがわからなければ、適切な対策ができません。

具体的には、それぞれのアップデートの対象となるコンテンツや対策の方法を知らなければ、適切な対策ができません。

そうなれば、アップデートの時にGoogleに評価されづらくなります。

結果、Googleペナルティを受けてインデックス削除されたり、検索順位の下落につながるでしょう。

こうした悪い状況を回避するために、パンダアップデートとペンギンアップデートの基礎を把握して、適切な対策をしましょう。

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

検索順位が上がらない理由は、SEO対策の質が低いからです。

例えば、ユーザーの検索意図を無視したり、関連性の低いコンテンツを増やす、内部リンクの最適化など疎かにします。

この場合、SEO対策の質が下がります。

そうなれば、ページやサイト自体の品質が上がらないので、Googleに評価されづらくなります。

結果、検索順位が上がらないというわけです。

こうした悪い状況を回避する為に、サイトの欠点を調査して上位化に必要な対策をご案内します(無料)。

検索順位を上げたり、検索流入を増やすにはSEOが重要!