E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEOで重要なGoogleの評価基準など徹底解説!

E-E-A-Tとは、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の略で、Googleの検索品質評価ガイドラインで定義されてるウェブサイトの評価基準のことです。

このE-E-A-Tは「ダブルイーエーティーやイーイーエーティー」という読み方で、前身の「E-A-T(イーエーティー)」に「E(経験)」を加えて刷新したものです。

E-E-A-Tを考慮してサイトの品質を高めれば、SEOの良い効果が期待できます。

一方、E-E-A-Tを考慮しなければ、サイトの品質が上がりません。

具体的には、特定のトピックを網羅して明確な文章が書けなかったり、関連ページの作成や関連ページ同士の相互リンク、SNSなどの外部サービスを通じたウェブサイトの宣伝が疎かになります。

そうなれば、ユーザーにより役立つコンテンツが提供できなかったり、被リンクの獲得が促進できません。

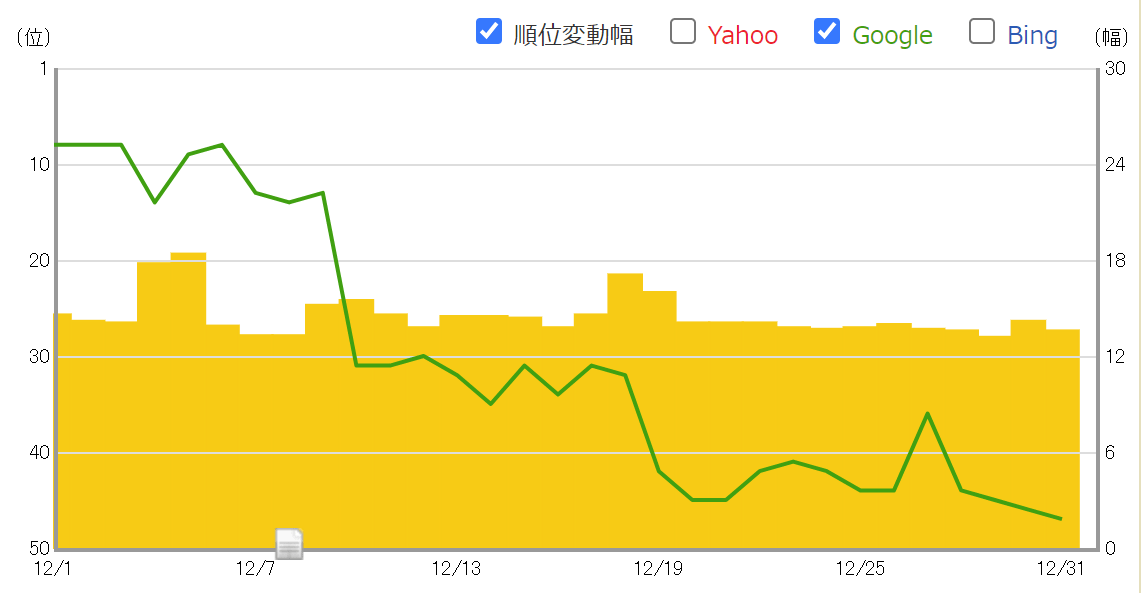

結果、Googleに評価されづらくなるので、検索順位が上がりづらくなるでしょう。

こうした良くない状況を回避する為に、E-E-A-Tを考慮して、サイトの品質を高めましょう。

-この点踏まえて今回は、E-E-A-Tの意味や対策など中心に、初心者にもわかりやすくポイントをまとめて解説したいと思います。

E-E-A-Tとは?

E-E-A-Tとは、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の略で、Googleの検索品質評価ガイドラインで定義されてるウェブサイトの評価基準のことです。

例えば、検索品質評価ガイドラインで定義されてるウェブサイトの評価基準は「E-A-T(専門性/権威性/信頼性)」でした。

2022年12月15日に検索品質評価ガイドラインが更新されたときに「E-A-T」に「E(経験)」が加えられて新しいウェブサイトの評価基準になりました。

この新しいウェブサイトの評価基準が「E-E-A-T」です。

この「E-E-A-T」についてGoogle検索品質評価ガイドラインで定義されてます。

3.4 経験、専門知識、権威、信頼(E-E-A-T)

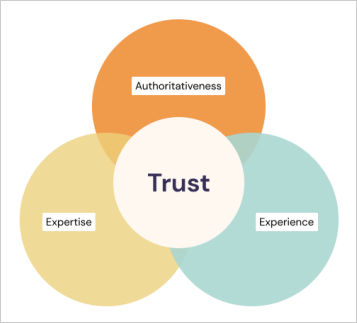

経験、専門知識、権威、信頼(E-E-A-T)は、PQ評価において重要な考慮事項である。最も重要なE-E-A-Tファミリーの中心に位置する最も重要なメンバーは「信頼」である。

※引用元:General Guidelines

経験(Experience)

E-E-A-Tの経験(Experience)とは、コンテンツ作成者が持つトピックの必要な実体験や人生経験の量のことです。

例えば、SEOに携わって1ヶ月のSEO初心者の人がいるとします。

このSEO初心者の人が作ったSEOのコンテンツは、SEOのトピックについての経験や体験の量が少ないので、信頼しづらいです。

一方、SEOに携わって15年のSEO上級者の人がいるとします。

このSEO上級者の人が作ったSEOのコンテンツは、SEOのトピックについての経験や体験の量が多いので、信頼しやすいです。

こうした概念が、E-E-A-Tの経験・体験(Experience)です。

専門性(Expertise)

E-E-A-Tの専門性(Expertise)とは、コンテンツ作成者が持つトピックの必要な知識や技術の量のことです。

例えば、キャンプの知識がないガジェット愛好家の人がいるとします。

このガジェット愛好家の人が作ったキャンプのコンテンツは、キャンプのトピックについての知識や技術(アドバイス)の量が少ないので、信頼しづらいです。

一方、キャンプに携わって15年のソロキャンプ愛好家の人がいるとします。

この人が作ったキャンプのコンテンツは、キャンプのトピックについての知識や技術(アドバイス)の量が多いので、信頼しやすいです。

こうした概念が、E-E-A-Tの専門性(Expertise)です。

権威性(Authoritativeness)

E-E-A-Tの権威性(Authoritativeness)とは、コンテンツ制作者やウェブサイトが持つトピックの有力な情報源としての認知度のことです。

例えば、SNSのフォロワーが30人でサッカーを始めて半年の人がいるとします。

この人が立ち上げたばかりの5記事程度しかないサッカーのブログサイトがあります。

この人やこのサイトは、サッカーのトピックの情報源としての認知度が低いので、信頼しづらいです。

一方、サッカーキングやサッカーダイジェストといったサッカー好きなら知ってる人が多い有名なサイトがあります。

これらのサイトは、サッカーのトピックの情報源としての認知度が高いので、信頼しやすいです。

こうした概念が、E-E-A-Tの権威性(Authoritativeness)です。

信頼性(Trustworthiness)

E-E-A-Tの信頼性(Trustworthiness)とは、ページの正確性や誠実性、安全性、信頼性の量のことです。

例えば、誇張した表現を使ってユーザーを欺くような情報を記載してる、商品を売るためだけに作成した非SSL接続(HTTP通信)のページがあるとします。

このページは、ページの正確性や誠実性、安全性が低いので、信頼しづらいです。

一方、法律を参照して正しい表現を使い、私利私欲を交えずに真心をもって作成したSSL接続(HTTPS通信)のページがあるとします。

このページは、ページの正確性や誠実性、安全性が高いので、信頼しやすいです。

こうした概念が、E-E-A-Tの信頼性(Trustworthiness)です。

このE-E-A-Tの信頼性(Trustworthiness)は、YMYLのトピックでより重要視されます。

また、E-E-A-Tの信頼性(Trustworthiness)は、「経験」「専門性」「権威性」の3つの概念によってサポートされてます。

E-E-A-Tが重要な理由

E-E-A-Tが重要な理由は、間接的なSEO効果が期待できるからです。

これについて、Google公式に言及してます。

E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではありませんが、E-A-T が優れているコンテンツによく見られる要素の組み合わせを使用することは有効です。

※引用元:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google Developer「E-A-T と品質評価ガイドラインについて」

このことから、E-E-A-Tが優れてるコンテンツの傾向を踏襲したコンテンツにすれば、良いSEO効果が期待できます。

つまり、間接的なSEO効果が期待できます。

間接的なSEO効果によって、検索順位が上がりやすくなるでしょう。

このように、間接的なSEO効果が期待できるので、E-E-A-Tが重要というわけです。

E-E-A-TとYMYLの関係性

E-E-A-TとYMYLは、深い関係があります。

これについて、Google公式に言及してます。

Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。Google はこうしたトピックを「Your Money or Your Life」、または略して YMYL と呼びます。

※引用元:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google Developer「E-A-T と品質評価ガイドラインについて」

このことから、YMYLのトピックはE-E-A-Tがより重視されるので、YMYLとE-E-A-Tは密接なつながりです。

つまり、深い関係があります。

これが、E-E-A-TとYMYLの関係性です。

E-E-A-Tを高める方法(E-E-A-T対策)

E-E-A-Tを高める方法がいくつかあります。

- 体験したトピックを選んでサイトを作成する【経験】

- 内部リンクしてページ同士の関連性を明示する【専門性】

- SNSなどの外部サービスで自身やサイトを宣伝する【権威性】

- 内容が正確かつ誠実で安全なサイトを作成する【信頼性】

体験したトピックを選んでサイトを作成する【経験】

E-E-A-Tを高めるには、体験したトピックを選んでサイトを作成します。

例えば、15年ほど前から毎月2回程度釣りに通ってる人がいるとします。

その人が、釣りのノウハウなどの情報を記事にしてブログを運営してるとします。

つまり、体験したトピックを選んでサイトを作成します。

そうすれば、「釣り」のトピックについての経験や体験の量の多さを伝えることができます。

経験や体験の量が多ければコンテンツ制作者の経験も高く評価されます。

結果、より信頼されやすくなるので、E-E-A-Tが高まるでしょう。

こうして、体験したトピックを選んでサイトを作成することが、E-E-A-Tを高める方法です。

内部リンクしてページ同士の関連性を明示する【専門性】

E-E-A-Tを高めるには、内部リンクしてページ同士の関連性を明示します。

例えば、「キャンプ グッズ」「キャンプ飯」「キャンプ 楽しみ方」などの「キャンプ」に関連するキーワードで検索意図を考慮しながら多くのページを作成します。

それらのページ(クラスターページ)と、「キャンプとは」のキーワードで作成したページ(ピラーページ)同士をリンク(相互リンク)します。

つまり、内部リンクしてページ同士の関連性を明示します。

そうすれば、「キャンプ」のトピックについての知識や技術(アドバイス)の量の多さや質の高さを伝えることができます。

知識や技術(アドバイス)の量や質が良ければコンテンツ制作者の専門性も高く評価されます。

結果、より信頼されやすくなるので、E-E-A-Tが高まるでしょう。

こうして、内部リンクしてページ同士の関連性を明示することが、E-E-A-Tを高める方法です。

SNSなどの外部サービスで自身やサイトを宣伝し続ける【権威性】

E-E-A-Tを高めるには、SNSなどの外部サービスで自身やサイトを宣伝し続けます。

例えば、自身のプロフィールを入力してTwitterアカウントを作成します。

作成したアカウントで3年間毎日、自身の運営する「投資」を題材にしたブログサイトの記事の概要とURLを掲載してつぶやきます。

つまり、SNSなどの外部サービスで自身やサイトを宣伝し続けます。

そうすれば、「投資」のトピックについての有力な情報源として広く認知されやすくなります。

広く認知されれば、コンテンツ制作者やウェブサイトの知名度が上がって権威性も高く評価されます。

結果、より信頼されやすくなるので、E-E-A-Tが高まるでしょう。

こうして、SNSなどの外部サービスで自身やサイトを宣伝し続けることが、E-E-A-Tを高める方法です。

内容が正確かつ誠実で安全なサイトを作成する【信頼性】

E-E-A-Tを高めるには、内容が正確かつ誠実で安全なサイトを作成します。

例えば、法律に則って嘘偽りのない正しい情報や、商品を売るためだけでなくユーザーに役立つ情報を掲載してページを作成します。

作成したページをユーザーが安心して閲覧できるように、SSL化してセキュリティを向上させます。

つまり、内容が正確かつ誠実で安全なサイトを作成します。

さらに、先述した「経験」や「専門性」「権威性」も考慮してサイトを作成します。

そうすれば、ページの正確性や誠実性、安全性が高まって、より信頼されやすくなります。

結果、E-E-A-Tが高まるでしょう。

こうして、内容が正確かつ誠実で安全なサイトを作成することが、E-E-A-Tを高める方法です。

まとめ:E-E-A-Tを考慮して、サイトの品質を高めよう

E-E-A-Tを考慮して、サイトの品質を高めましょう。

一方、E-E-A-Tを無視すれば、サイトの品質が上がりません。

具体的には、コンテンツ作成者の経験値や専門知識が伝わらなかったり、コンテンツ作成者やサイトの知名度が上がりません。

また、ページを危険と感じて不安がられたり、信じらなくて頼りにされません。

そうなれば、Googleから評価されづらくなって検索順位が上がりづらくなるでしょう。

こうした悪い状況を回避する為に、E-E-A-Tを考慮して、サイトの品質を高めましょう。

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

検索順位が上がらない理由は、SEO対策の質が低いからです。

例えば、ユーザーの検索意図を無視したり、関連性の低いコンテンツを増やす、内部リンクの最適化など疎かにします。

この場合、SEO対策の質が下がります。

そうなれば、ページやサイト自体の品質が上がらないので、Googleに評価されづらくなります。

結果、検索順位が上がらないというわけです。

こうした悪い状況を回避する為に、サイトの欠点を調査して上位化に必要な対策をご案内します(無料)。

検索順位を上げたり、検索流入を増やすにはSEOが重要!